まいた家のタケオ(父)

まいた家のタケオ(父)どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(2児の父)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信しています。

タケオは第1子の誕生時に、育休を約3ヶ月取得しました。育休取得時に一つの重要な問題である金銭面。そこで、今回は金銭面で育休をお得に取得する方法を徹底解説していきます。男性育休を検討している方必見です!

皆さん、男性の育休取得を検討していますか?

最近少しづつですが、タケオの周りでも男性が育休を取得しているケースが増えているように感じます。どうせ育休を取るなら最もお得なタイミングで取得したいですよね。ただし、制度はかなり複雑になっていて、正確に理解しようとするのは大変です。タケオは実際に育休を取得した際に、いかに損をしないようにするか徹底的に研究しました。それでも、少し後悔した点もあります。

今回はそんな経験を基に、お得な男性育休の取得方法を徹底解説していきたいと思います。折角取得した育休で損をすることがないように、是非ご一読ください。

なお、関連記事で男性育休を取得したリアルな感想も記載してます↓

成分分析に関わる研究職お父さん。

食品の安全性や栄養、農薬、遺伝子組み換えなどについて

専門的な視点から、やさしくわかりやすく発信。

子育て中の2児の父として、安心できる食選びや5感を刺激する育児も日々実践中!

「BLW離乳食ってどうやるの?」

「成分表示ってどこを見ればいい?」

「子連れお出かけ先のおすすめは?」

そんな疑問に答える情報をお届けします。

難しいことをかんたんに。

パパ・ママと一緒に“食の安心”や“育児”を考える場になれたら嬉しいです!

- 月の給与に係る社会保険料を免除したければ、月末に1日でも育休を取得する

- 月末に取得できない場合は、同一月内に14日以上連続で取得する

- 同一月内に14日以上取得できない場合は、分割して同一月内に14日以上取得する

- 賞与の社会保険料を免除したければ、賞与支給月の月末の育休取得は必須かつ、連続した1ヶ月超の育休を取得する

男性育休の種類

2025年1月現在、男性の育休には大きく分けて2種類あります。

産後パパ育休(出生育児休業)

特徴① 出生後8週間以内に最大4週間、2回まで分割して取得可能

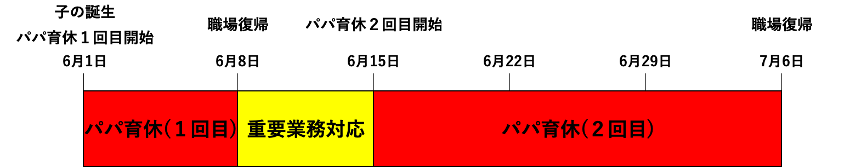

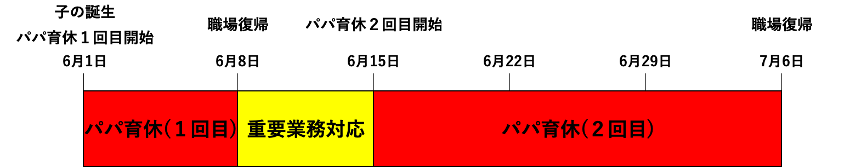

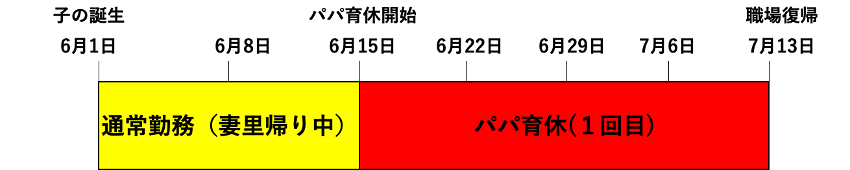

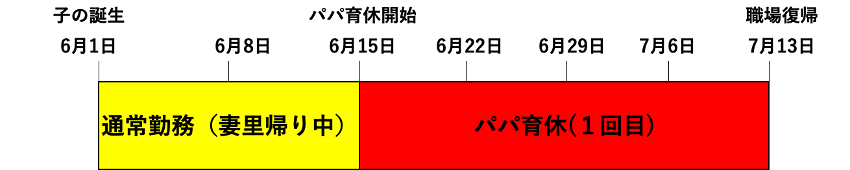

2022年10月から新設された制度で、子が生まれてから8週間以内に最大で4週間の育休を2回に分割して取得できます。例えば、6月1日に子供が生まれた場合、7月31日までに合計最大4週間休むことができます。休み方としては、分割して「1週間➕3週間」(図1)としても良いし、まとめて4週間(図2)取得しても構いません。その後に取得可能な育児休業と合わせて合計4回分割可能になっったため、重要業務がある期間は出勤したり、パートナーのサポートが必要なタイミングでピンポイントで育休を取得するなど、柔軟に期間を選択できるようになりました。

図1. 分割して2回(1週間+3週間)取得する場合

図2. まとめて4週間取得する場合

特徴② 育休中でも労使協定を締結していれば就業が可能(条件付き)

また、産後パパ育休では育休中でも労使協定を締結していれば計画的な就業が可能になります。従来の育児休業では原則不可であり、一時的・臨時的な就労のみ可能でした。

なお産後パパ育休中の就業にあたっては育児介護休業法上、就業日数及び終業時間の制限があり以下の通りです。

産後パパ育休期間における就業要件

- 休業中の所定労働日数の半分以下

- 休業中の所定労働時間の半分以下

- 休業開始日と終了日はその日の所定労働時間未満

(厚生労働省 「育児・介護休業法のあらまし」より)

例えば週5日40時間の就労を行なっている場合、2週間産後パパ育休(または育児休業)を取得した際に就労できる上限は、2週間の間に5日かつ40時間以内、育休初日と最終日は4時間以下です。

また、注意しなくてはいけない点として育児休業給付金支給の条件(制限)もあり、月に10日(80時間)以上就労した場合給付金の支給はされません。また、10日(80時間)以下でも育休中の就業で得た賃金は本来得ることができた給付金から差し引かれる可能性があります。この点は2(4)育休中に就労した場合 にて詳しく解説します。

育児休業

特徴 最大1年(子が1歳に達するまで)2回まで分割して取得可能

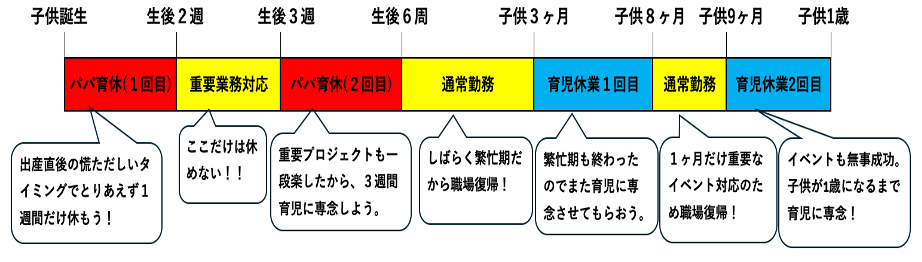

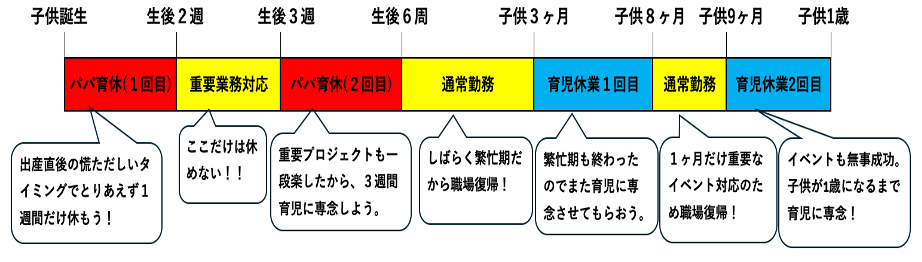

子が1歳になるまで取得可能であり、2022年10月より父母問わず2回まで分割して取得可能になりました。先に紹介した産後パパ育休と合わせれば、最大4回分割して育休を取得できます。以下(図3)は4分割取得の一例ですが、仕事の繁忙期やパートナーの状況に合わせて、柔軟に育休を取得できるようになりました。

図3. 最大4回に分割して育休を取得するケース

新米パパはパパ育休でとりあえず育休の生活を体験してから、育児休業で長期の育休を計画するのもいいね。

男性育休で支給される給付金の種類と金額 〜最もお得にするには〜

育休中は会社からの給与は停止されますが、国から各種給付金が支給されます。

産後パパ育休時

産後パパ育休期間は出生時育児休業給付金がもらえます。給付金の計算式は以下の通りです。

出生時育児休業給付金 = 休業開始時の賃金日額(※1※2)×支給日数(最大28日)×67%

※1 賃金日額とは育児休業開始前直近6ヶ月の総支給額を180で割った額(総支給額には交通費や残業手当等各種手当を含む、賞与や保険料は除く)

※2 公務員の場合は賃金日額の代わりに標準報酬日額を用います。

また、賃金日額には上限額が設けられているため、最大4週間(28日)取得した際の上限額は29万4,344円です。逆算すると、上限額に相当する月額給与は約46万円となります。これ以上月の給与をもらっていても、給付金の金額は頭打ちとなります。

育児休業時

育児休業時には、育児休業給付金がもらえます。給付金の計算式は以下の通りです。

・育休開始から180日以内に1月に支給される金額

→育休休業給付金=賃金月額(休業開始時の賃金日額×支給日数)×67% (支給上限月額:31万5,369円)

・育休開始から181日以降1月に支給される金額

→育休休業給付金=賃金月額(休業開始時の賃金日額×支給日数)×50% (支給上限月額:23万1,450円)

細かい点ですが、支給日数は原則30日で計算されます。仮に6/29に育休開始した場合6/29〜7/28までが30日(実際に30日)、7/29〜8/28も30日(実際には31日)として給付金の計算が行われます。逆に2月末を跨ぐ期間は30日以下となりますが、これも30日として計算されます。育休終了月のみ支給日数が30日に満たない場合、支給日数が日割りで計算され支給されます。

出生後休業支援給付金(2025年4月1日新設)

2025年4月1日より、出生後休業支援給付金の給付が始まります。こちらの給付金の計算式は以下の通りです。

出生後休業支援給付金=休業開始時の賃金日額(※1)×支給日数(最大28日)×13%

出生後休業支援給付金は、(1)または(2)に最大28日間上乗せされて給付されます。男性に絞って説明すると、子の出生(予定日)から8週間以内に取得した産後パパ育休または育児休業については、最大28日間13%給付金が上乗せさるということになります。上乗せ額の上限は、約5万7,111円となります。

ただし、出生後休業支援給付金が支給されるには夫婦共に以下の要件を満たす必要があります。

- 男性:子の出生から8週間以内に育休を通算14日以上取得している(産後パパ育休でも、育児休業でも可)

- 女性:産後休業終了後(通常女性は出産後8週間は産休)8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得している

簡単に言えば、両親共に育休が取得可能になってから8週間以内に通算14日以上取得すればOKということになります(母親が専業主婦等、育児休業取得が不可能な場合は例外的に認められます)。

(より詳細に知りたい方は、厚生労働省HPリーフレットをご覧ください)

育休中に就労した場合

産後パパ育休では労使協定を締結していれば前もって計画的な就業が可能となり、従来より育休中の就業が行いやすくなりました。しかし、育休中に賃金を得た場合給付金が減額されるケースがあり、結論から言うと賃金月額の13%以上稼ぐ場合、80%まで稼いでも総支給額は変わりません。

・賃金が賃金月額の13%(30%)未満→給付金は満額支給

・賃金が賃金月額の13%(30%)以上〜80%未満→賃金月額の80%から賃金の差額が支給

・賃金が賃金月額の80%以上→給付金は支給されない

※()内数字は181日を超える場合(給付率が50%の場合)

(厚生労働省 「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」より)

文字だけでは分かりにくいので、具体例を挙げて説明していきます。

【例】賃金月額30万円のA氏が育休開始から180日以内に就労して賃金を得る場合

- 育児休業給付金=賃金月額30万円(休業開始時の賃金日額×支給日数(30日))× 67%=20万1千円

- 賃金月額の13%=30万円 × 0.13=3万9,000円

- 賃金月額の80%=30万円 × 0.8=24万円

ケース1:賃金3万9,000円を稼いだ場合

給付金20万1,000円が全額もらえ、当該育休期間の総支給額は20万1,000円(給付金)+3万9,000(賃金)=24万円

ケース2:賃金5万円を稼いだ場合

賃金月額13%を超えるため、24万円(賃金月額80%)から5万円(賃金)を引いた19万円が給付金として支給され、総支給額は19万円(給付金)+5万円(賃金)=24万円

ケース3:賃金24万を稼いだ場合

賃金月額80%以上なため、育児給付金は支給されず総支給額は0円(給付金)+24万円(賃金)=24万円

以上の結果から分かるように、賃金月額の13%以上稼ぐ場合、80%まで稼いでも総支給額は変わりません。賃金月額の80%以上稼げば総支給額は増えていきますが、タイムパフォーマンスが著しく悪く、就労時間の制限もあるため現実的では無いでしょう。もしも育休中に賃金を得る場合は、賃金月額の13%以内に抑えることをお勧めします。

給付金と就労での賃金の二重取りは制限します!ということですね。育休の趣旨は仕事は休んで育児をして下さいというものですから仕方ないでしょう・・・

まとめ:給付金額を効率よく多くもらうには

産後パパ育休及び、育児休業を取得する際に、国から給付される育児休業給付金の上限額をもらうことを検討されている方は、育児休業に入る直近の6ヶ月の給与を月額平均約46万円を目指して下さい。この算定には残業代や交通費も含まれますので、上限金額に達していない場合はこの算定期間に多少残業を頑張ることで、当該月の残業代だけではなく、育休中の給付金にも還元されるのでお得と言えます(残業を行うタイミングをコントロールできればの話ですが・・・)。逆に46万円に達している方は、給付金の増額目当てで残業しても一切増額にはなりません。

さらに、2025年4月より出生後休業支援給付金が開始されるため、男性は子の出生後8週間以内に28日間育休を取得、母親は産後休業後8週間以内に28日間育休を取得するこで、最大5万7,111円給付金を多く得ることができます。是非、このタイミングで取得が可能という方は取得をお勧めします。

もしも、育休中に就労が発生する場合は、賃金月額の13%までに制限することが望ましいです。

男性育休のタイミングと期間による社会保険料免除の可否 〜最もお得にするには〜

育休給付金の支給額の他にもう一つ重要な観点があります。それは、育休取得のタイミングと期間により、社会保険料免除の可否が異なるという点です。毎月の給与や賞与から控除されている社会保険料ですが、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得している期間は各種社会保険料(健康保険料・介護保険料(40歳以上)・厚生年金保険料)が免除されます。毎月の給与と賞与でその条件が異なるので、それぞれ解説していきます。

月ごとに支払われる給与の場合

月給与の社会保険料が免除されるには以下の要件があります。

要件① 育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除

→言い換えると、月末を含む月は当該月の社会保険料免除

要件② 育児休業等開始日が含まれる月に14日以上(土日祝も含む)育児休業等を取得した場合も免除(2022年4月より)

(厚生労働省「育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)には、給付の支給や社会保険料免除があります」より)

文字だけでは分かりにくいため、具体例をいくつか挙げて見ていきましょう。

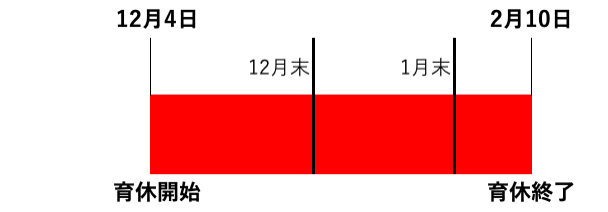

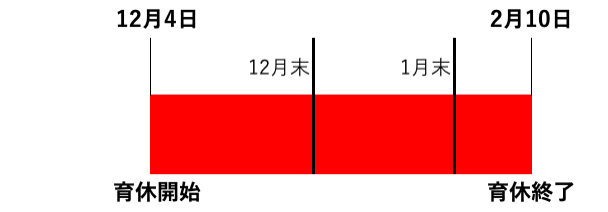

例1 12/4〜2/10 まで育休を取得した場合

12月及び1月は月末を含むので、12月・1月分の社会保険料免除(要件①)。2月は末日を含まないので、2月分の保険料は免除無し。

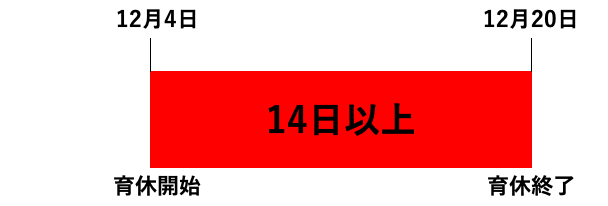

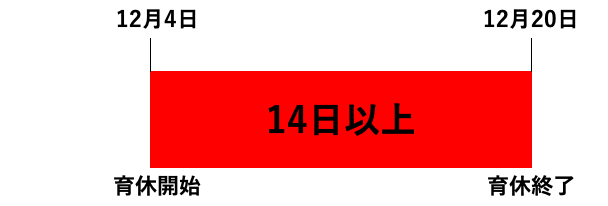

例2 12/4〜12/20 まで育休を取得した場合

育休開始月と同月内に14日以上育休取得しているので、12月分の社会保険料免除(要件②に該当)

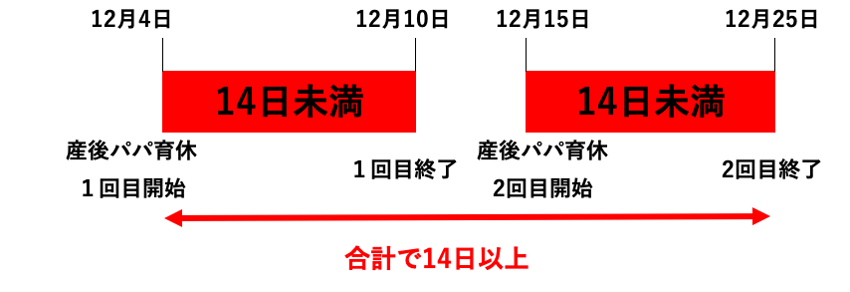

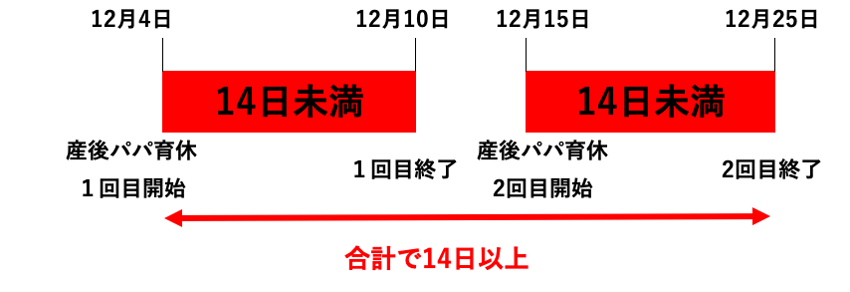

例3 12/4〜12/10、12/15〜12/25 産後パパ育休を分割取した場合

育休開始月に合算して14日以上取得しているので12月分の社会保険料免除(要件②に該当)

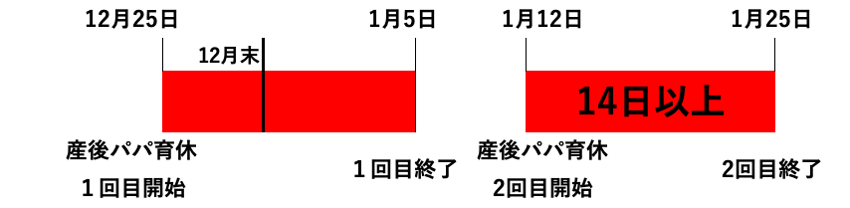

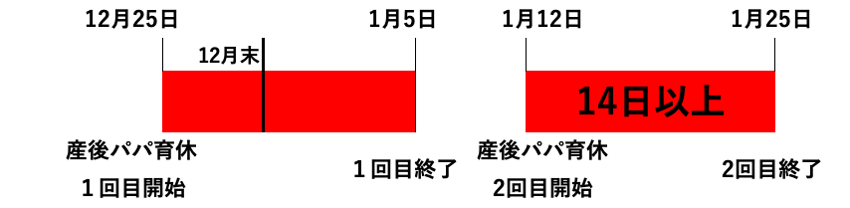

例4 12/25〜1/5, 1/12〜1/25 産後パパ育休を分割取得した場合

12月は月末を含み(要件①)また、1月は開始月(2回目)に14日以上育休を取得している(要件②)ので、12月,1月の社会保険料免除

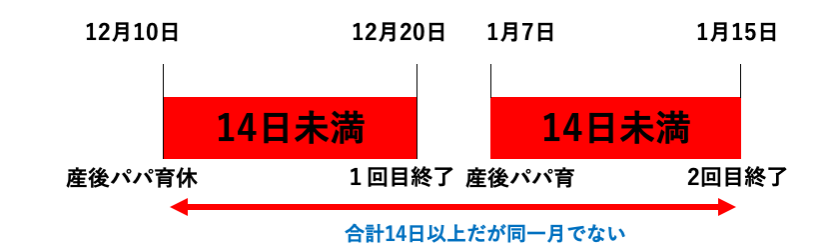

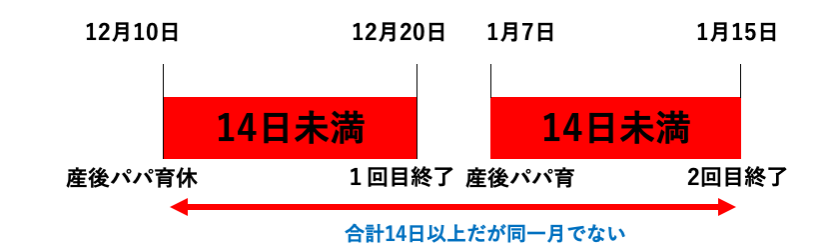

例5 12/10〜12/20, 1/7〜1/15 産後パパ育休を分割取得した場合

合算して14日以上だが、育休開始月の同一月で14日以上ではないので保険料は免除されない

少し期間が変わったりタイミングがズレるだけで、免除の可否が変わるとは・・・

育休取得の際には気をつけよっと。

賞与の場合

賞与(ボーナス)の社会保険料の免除要件は2022年10月から変更となりました。

賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合

に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。(厚生労働省から法律改正のお知らせ より抜粋)

従来は月末を含む期間に育休を取得していれば社会保険料は免除となっており、賞与支給月の月末1日だけ休むという行為が横行しており、育休の趣旨とは異なるということで問題視されていました。この制度の抜け穴を是正するために2022年10月より、「育休期間が賞与支給日の月末を含む」に加え、「育休を連続した1ヶ月超取得していること」が賞与保険料免除の要件になりました。

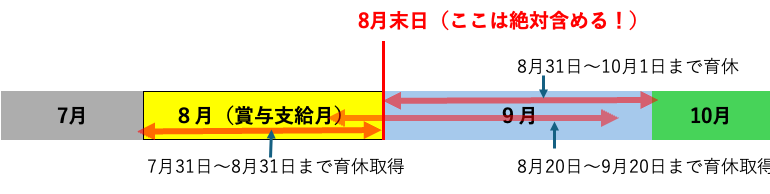

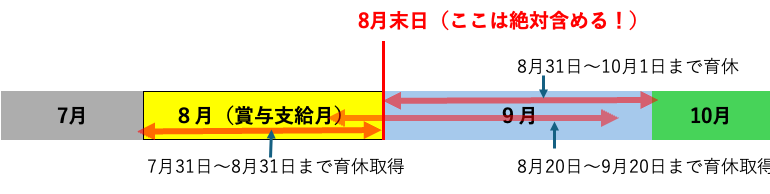

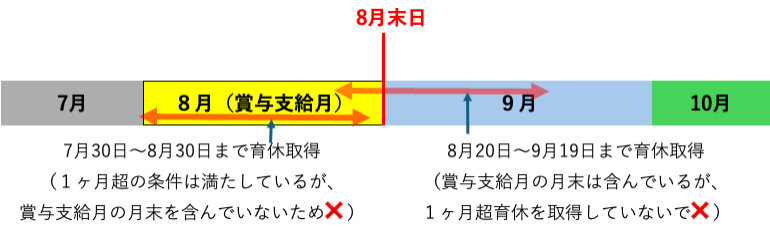

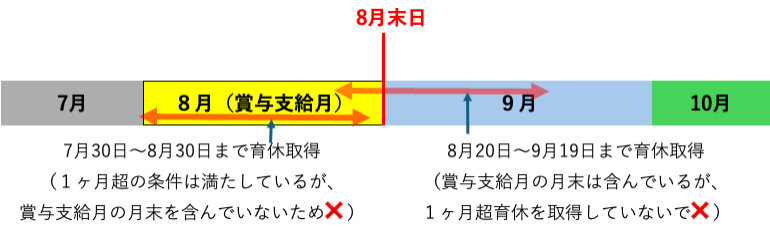

具体例を例示すると、下の図4のように、8月中に賞与の支給がある場合、「8月末日が育休期間に含まれる」かつ、「育休期間が連続した1ヶ月超」であれば、賞与に関する社会保険料は免除されます。

図4. 賞与に係る社会保険料が免除される期間及びタイミングの例

つまり、賞与の保険料の免除を狙う場合は、賞与支給日の月末を育休期間に含み、かつ、1ヶ月を超える育休を取得する必要があります。

一方、下の図5のように、月末を含まなかったり、育休期間が連続1ヶ月超を満たしていない場合は賞与の保険料は免除されません。

図5. 賞与に係る社会保険料が免除されない例

なお、1ヶ月超とは暦日によって判断されます。6/23〜7/22、8/15〜9/14が1ヶ月と判定されます。該当する日が翌月にない場合は月末までで良いので、1/30〜2/28も1ヶ月と判定されます。細かい点ですが、間違えると痛い目を見るので注意しましょう。

(暦による期間の計算)

民法 第 143 条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

育休取得タイミングのまとめ

ここまで月の給与と賞与に関しての育休取得タイミングを解説してきましたが、まとめると社会保険料が免除される月をより多くしたい場合は以下の事に注意して育休取得の期間・タイミングを選びましょう。

❶月の給与に係る社会保険料を免除したければ、月末に1日でも育休を取得する

❷月末に取得できない場合は、同一月内に14日以上連続で取得する

❸同一月内に14日以上取得できない場合は、分割して同一月内に14日以上取得する

❹賞与の社会保険料を免除したければ、賞与支給月の月末の育休取得は必須かつ、連続した1ヶ月超の育休を取得する

社会保険料免除による恩恵の目安

社会保険料の免除がどれくらいインパクトがあるものか、具体例を出して紹介します。

(月給与)

健康保険料:標準月額報酬36万×健康保険料率(9.98%)/ 2(折半額)=1万7,964円

厚生年金保険料:標準月額報酬×厚生年金保険料率(18.3%)/ 2(折半額)=3万2,940円

免除額合計 5万904円

(賞与)

健康保険料:標準賞与額50万(賞与額の1000円以下を切り捨てたもの)✖️健康保険料率(9.98%)/2=2万4,950円

厚生年金:標準賞与額50万✖️厚生年金保険料率(18.3%)/2=4万5,750円

免除額合計 7万700円

(月給与)

健康保険料:標準月額報酬50万×健康保険料率(11.58%(介護保険含む))/ 2=2万8,950円

厚生年金保険料:標準月額報酬50万×厚生年金保険料率(18.3%) / 2=4万5,750円

免除額合計 7万4,700円

(賞与)

健康保険料:標準賞与額100万(賞与額の1000円以下を切り捨て)✖️健康保険料率(11.58%)/2=5万7,900円

厚生年金:標準賞与額100万✖️厚生年金保険料率(18.3%)/ 2=9万1,500円

免除額合計 14万9,400円

※金額は折半額(自己負担額)、健康保険料の自己負担額は加入している健康保険組合により異なる場合があります

※各都道府県によって被保険者の健康保険料額(率)は異なります

これらの金額が皆さんにとって大きいか小さいかは分かりませんが、無視できる金額ではないと思います。損することがないように適切に育休期間の設定を計画して下さい。

お得に育休取得できたら、その分たくさん旅行に連れてってね!

タケオの失敗談

最後に、実際に育休を取得したタケオが後悔したことを紹介します。タケオが3ヶ月育休を取得した時、9月末日〜12月末日まで取得しました。育休開始日が9月及び12月末日を含んでいるため、9,10,11,12月の給与の社会保険料が免除かつ、賞与支給月が12月のため賞与の保険料も免除となりました。狙い通りです!

問題は育休終了日を12月末日にしたことです。タケオの会社のこの年の始業日は1月5日でした。つまり1月1日〜4日は休日だったのです。この休日の期間を育休として申請しなかったことで、4日分の給付金(数万円)を逃しました。この経験から学んだことは、育休の開始日と終了日は休日を含めることが可能であれば含めた方がお得、ということです。ただし、勤務先の就労規定によっては、賞与や月給与の算定において、休日も含まれる場合があるかもしれません。その場合は、「育休取得により控除される、給与の日額+賞与の額」と「手に入る育休給付金の額」を比較して判断して下さい。

まとめ

男性育休の制度についてかなり細かく説明したつもりですが、例外規程等を説明しようとするとまだまだ足りません。ただし、99%の方は本記事内の説明を理解すれば、損することなくお得に男性育休を取得できるようになるはずです。タケオのように後悔することなく、皆さんがお得に男性育休を取得できたら幸いです。

関連記事はこちら↓

育休中こそ食材宅配サービスで時短

育休中は目一杯子供と触れ合うぞ!!

・・・と思っていたけど、慣れない育児に掃除・洗濯・料理など日常の家事に追われて全然余裕がないよ〜〜。

男性育休をうまく活用するためには、「お金」だけでなく「時間」の使い方も大切です。

育児と家事を両立しながら、家族との時間を増やすには“時短サービス”の活用も重要です!

まいた家では、買い物・献立づくりの時間を大幅に減らせる食材宅配サービスを取り入れて、

料理に関する家事時間を大きく削減できました。

まいた家では、日常の食事づくりはなるべく時短を意識していて、食材宅配サービスをうまく取り入れているよ!

添加物を抑えた食材・有機野菜・便利なミールキットを届けてくれるサービスなら、買い物に行く手間も省け、献立もラクに決まります。お出かけや育児に時間を回せるので本当に助かっています。

まずは気軽に、超絶お得なおためしセットから始めることをおすすめします!

おためしセットはどれもコスパ抜群なので、頼んで損は絶対しないよ!色々試してみてね!

・Oisixは時短を求めている方に特におすすめ!

・らでぃしゅぼーや・坂の途中は野菜の品質や美味しさにこだわりたい方に特におすすめ!

ブログランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。

にほんブログ村

コメント