目次

サラダ油は体に悪い?サラダ油が体に悪いと言われる理由を徹底解説!今日から積極的にとるべき油はこれだ!

どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(父)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信してます。

油ってなんか悪いものに感じてしまうかもしれませんが、生きていくために必須の栄養素です!そんな油も種類によっては、「悪」にも「善」にもなります。この記事を読めば、今日からどの油を取れば良いか分かりますよ〜!

料理に使う油は何を使用していますか?まいた家では子供が産まれるまでは、サラダ油を主に使用していました。特に意識をしていないとそういう方も多いのではないでしょうか。

なんとなくサラダ油は良くないという噂は聞いていても、「では具体的に何を使えば良いの?」「本当にサラダ油は悪いの?」「種類が多すぎて分からない!面倒臭い!」と感じている人も多いと思います。

そんな方々向けに、油の使い分け方・選び方を徹底解説します!この記事を読めば、明日から、いや今日から摂る油を変えたくなりますよ!

この記事を書いた人

・研究職サラリーマン、まいた家のタケオ。

・子供の誕生を機に食育や育児術に目覚め、育児オタクへと変貌。

・安心して食べられ、かつ、美味しい食材を日々探求。

・エビデンスに基づき、感情論ではない冷静な視点での分析がモットー。

・過去には遺伝子組み換え研究にも従事。理学(修士)。

この記事の結論:油の選び方

①サラダ油が体に悪いわけではない!摂る油の種類とバランスが大切!

②積極的に摂りたい油・・・オメガ3系脂肪酸(エゴマ油、亜麻仁油、青魚(生))

③適度に摂りたい油・・・オメガ6系脂肪酸(ごま油, 大豆油)、オメガ9系脂肪酸(米油, オリーブオイル)

④摂りたくない油・・・飽和脂肪酸(肉の油, バター,生クリーム)、トランス脂肪酸(マーガリン, ショートニング)

⑤原料は「国産」、「遺伝子組み換え不使用」などがおすすめ

⑥製造工程において「圧搾法」、更にこだわれば「湯洗い」がおすすめ

1、「サラダ油は体に悪い」は本当?

(1)サラダ油とは?

あれっ、サラダ油って「サラダ」っていうくらいだから生野菜からとれる油のこと?

う〜ん、ちょっと違うかな・・・

日本でサラダを食べる習慣が生まれた頃に、生野菜の料理に合わせる油として開発されたから、サラダ油という名前なんだよ。サラダ油と言っても、原料にはいろいろな種類があるんだ。

サラダ油は日本油脂検査協会において、以下のように定められています。

- 融点の高い成分(天然由来のロウ分等)を含まず、耐冷性(低温度でも固まらない性質)を有し、風味がよく、色調の淡い植物油。

- 0℃の温度で5.5時間清澄であること。

- 生食だけでなくマヨネーズ、ドレッシングなどの材料に用いられる。

- 油脂中に高融点成分が多い植物油は、脱ロウ工程を経てサラダ油が製造される。

参考:日本油脂検査協会より

簡単に特徴を言えば、低温でも濁らず、固まらない油のことです。

また原材料については、JAS規格において「油菜、綿実、大豆、ごま、サフラワー(紅花)、ひまわり、とうもろこし、米(米糠)、ぶどう」にサラダ油の規格があります。これは、原材料が菜種からできた油であっても、製造方法(精製度合い)の違いによっては「菜種油」にも、「菜種サラダ油」にもなるというとこです。

一方、これら以外の原料を用いたオリーブオイル等については、サラダ油というものは存在しません。

| 一般的な食用油の種類 | |||

| 油の種類 | 原材料 |

サラダ油規格有り |

脂肪酸の分類 |

| 菜種油(キャノーラ油) | 菜種 | 有 | 不飽和脂肪酸 (オメガ9系) |

| 米油 | 米ぬか | 有 | |

| ベニ花油(サフラワー油) | サフラワー | 有 | |

| ひまわり油 | ひまわりの種 | 有 | |

| オリーブオイル | オリーブ | 無(サラダ油にはなれない) | |

| ごま油 | ごま | 有 | 不飽和脂肪酸 (オメガ6系) |

| トウモロコシ油 | トウモロコシ | 有 | |

| 大豆油 | 大豆 | 有 | |

| 綿実油 | 綿 | 有 | |

| パーム油 | アブラヤシ | 無(サラダ油にはなれない) | 飽和脂肪酸 |

なお、2種類以上混合した場合は混合サラダ油と呼ばれ、一般的にサラダ油として売られている商品のほとんどは混合サラダ油です。

(2)全てのサラダ油が悪いわけではない!

サラダ油って体に悪いイメージがあるけど本当かな!?

上述した通り、サラダ油とは特定の原料から作られる油ではなく、JAS規格によって定められた植物油の総称です。つまり、「サラダ油が悪い」ということは「植物油が悪い」と言っていることになりますが、必ずしもそうとは言えません。

油(脂質)は生きていく上で必要な三大栄養素の一つだよ。バランスよく良い油を取ることが大事なんだ。

ここからは良い油をバランスよく取る方法を説明するよ。

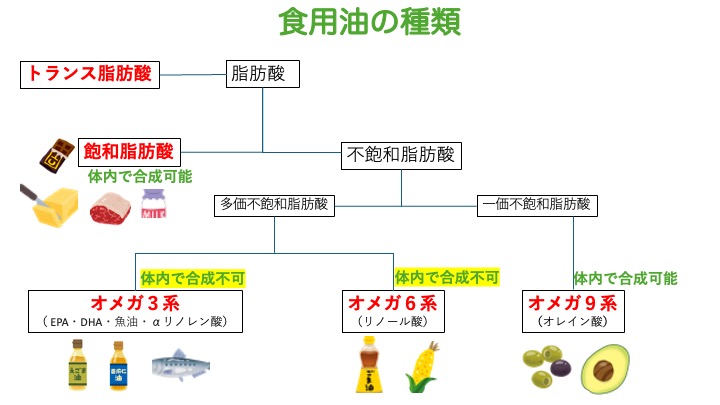

2、油(脂肪酸)の種類

油(脂質)の主要な構成成分である脂肪酸は以下の図ように、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸(オメガ3系、オメガ6系)、一価不飽和脂肪酸(オメガ9系)に分類できます。

なお、油は複数の脂肪酸で構成されており、最も多く含まれている脂肪酸によって分類されます。例えば、菜種油であれば、オレイン酸が最も多く含まれているため、オメガ9系と分類されます。

(日清オイリオ業務用お役立ちサイトより抜粋)

色々な種類の油があるんだね。でも、何をどれくらい摂れば良いか分からないよ・・・

では次はどういった油を積極的に摂れば良いか説明していくよ!積極的に摂りたい油、摂りすぎに注意したい油、できるだけ減らしたい油があるよ。

3、摂りたい油、摂りたくない油

(1)積極的に摂りたい油

オメガ3系脂肪酸

多く含まれる食品:

油・・・亜麻仁油・エゴマ油(αーリノレン酸)

油以外・・・サバ・イワシ・マグロ・さんま(EPA・DPA)、クルミ・チアシード(αーリノレン酸)

1日の目標摂取量:約2.2g

特徴・期待される効果

- 体内で作ることが出来ない必須脂肪酸のため、食品から摂取する必要がある

- 高い抗酸化作用がありアンチエイジングに有効。

- 悪玉コレステロールや中性脂肪を減らす。肥満予防。

- 動脈硬化、アレルギー症状、がんなどを予防・抑制する。

亜麻仁油、エゴマ油、くるみ等にはαーリノレン酸、青魚などには、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)がオメガ3系脂肪酸として含まれます。オメガ3系の脂肪酸は1日に約2.2gを摂ることが推奨されており、推奨量の摂取に必要な各食品の量は以下の通りです。

| オメガ3系脂肪酸の推奨量(1日)摂取に必要な食品料の目安 | ||

| 食品名 |

オメガ3系脂肪酸含有量(100gあたり) |

推奨量2.2g摂取に必要な量(g) |

| サバ(生) | 6.6 | 33 |

| マグロのトロ(生) | 5.8 | 38 |

| さんま(生) | 5.6 | 39 |

| チアシード(乾) | 19.4 | 11 |

| クルミ(炒り) | 9 | 24 |

| ペカンナッツ(味付き・揚げ) | 1 | 220 |

参考:文部科学省「食品成分データベース」

毎日食品のみから推奨量を摂取するのは難しいかもしれません。その場合は、エゴマ油や亜麻仁油などを活用するのがおすすめです。なお、オメガ3脂肪酸は熱に弱い性質があるため、できるだけ低温で摂取する必要があります。

まいた家では毎朝(熱すぎると油に良くないため)よそったお味噌汁にエゴマオイルを直接振りかけて摂取してるよ。風味にクセも無く、小さじ1杯で2.7〜4.0gのオメガ3が取れるのでおすすめです!

(2)適度に摂りたい油

オメガ6系脂肪酸

多く含まれる食品:

油・・・ゴマ油・トウモロコシ油・綿実油・大豆油(リノール酸)

油以外・・・加工食品(スナック菓子・焼き菓子・ファストフードなど)

1日の目標摂取量:約10g

特徴・期待される効果

- 体内で作ることが出来ない必須脂肪酸だが、現代の食生活において過剰摂取になりがち。

- 過剰摂取により、免疫細胞が働きにくくなる。動脈硬化の原因にも。

オメガ6系脂肪酸も体内で合成できない必須脂肪酸なので、食品から摂取する必要があります。しかし、加工食品等にも多く使われており、現代の食生活においては過剰摂取になりやすい油ですので、できるだけ摂取を控えるように気をつけたいです。

一価不飽和脂肪酸(オメガ9)

多く含まれる食品:

油・・・菜種油・米油・べに花(サフラワー)油・ひまわり油・オリーブオイル(オレイン酸)

油以外・・・アボカド・ナッツ類など

1日の目標摂取量:特になし(体内で合成できるため)

特徴・期待される効果

- 体内で合成可能な脂肪酸。

- 熱に強く(酸化しにくいため)調理に使いやすい。

- コレステロール値の上昇を防ぐ。

- どちらかというと過剰摂取になりがち

オメガ9系脂肪酸は体内で合成可能な脂肪酸です。摂取することで、コレステロール値の上昇を防ぐといった効果が期待できます。摂りすぎによる具体的な健康被害は明らかになっていませんが、過剰摂取により肥満等の生活習慣病の原因になる恐れがあります。体内で合成できるため、必要以上に摂取することは控えたいです。

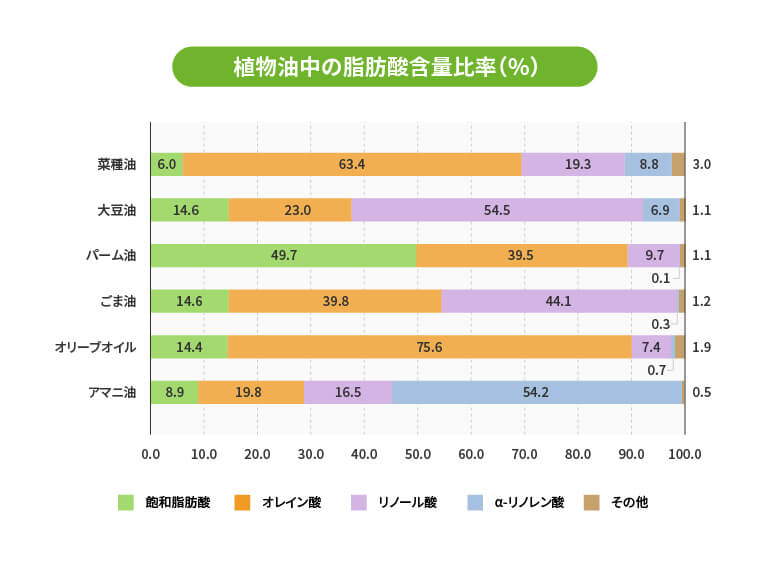

オメガ9系の油にもオメガ6系脂肪酸は含まれており、その割合は油の種類によってバラバラです。6系脂肪酸を減らしたい場合は、オリーブオイルは9系(オレイン酸)が約76%、6系(リノール酸)が7%と6系の割合が非常に少ない為おすすめです。

3系の油は熱に弱いので、調理には使うのは必然的に6・9系の油になるよ。6系脂肪酸も適度に摂る必要はあるけど過剰摂取になりそうだったら、9系脂肪酸が多い油を用いるなど、意識して使う油を変えられるといいね。

(3)摂りたくない(意識して減らしたい)油

飽和脂肪酸

多く含まれる食品:肉の油、加工肉(ソーセージ・ベーコンなど)、乳製品(バター、生クリームなど)、菓子類等

1日の目標摂取量:エネルギー比率の7%以下

- 体内で合成可能な脂肪酸。

- 過剰摂取になりがち

- 過剰摂取により心筋梗塞や循環器疾患の発症リスクを高める。

飽和脂肪酸は体内で合成可能な脂肪酸であり、かつ、摂りすぎが懸念されているため、エネルギー比率の7%以下と1日の摂取目標の上限値が定められています。菓子類や乳製品などの嗜好品に多く含まれることもあり、意識的に摂取を控えることが推奨されます。

トランス脂肪酸

多く含まれる食品:マーガリン、ショートニングなど(※牛肉や羊肉、牛乳や乳製品の中にも微量のトランス脂肪酸が天然に含まれている)

1日の目標摂取量:エネルギー比率の1%以下

- トランス脂肪酸の過剰摂取により心筋梗塞などのリスクが増加する恐れ

- 肥満やアレルギー性疾患との関連も報告あり

- 摂取上限値(1%以下)は、摂取量が多い欧米人に向けて推奨されている値

トランス脂肪酸は、主に植物油等からマーガリンやショートニング等の加工品を製造する際の、高温や脱臭する工程において生じます。過剰摂取により心血管系疾患リスクが増加すると言われているため、過剰な摂取は控えたい脂肪酸です。

一方、平均的な日本人の摂取量は総カロリーの0.3%以下と報告されているため、必要以上に恐れなくても良いかもしれませんが、偏食等をしている自覚がある場合は注意が必要です。

「摂りたい油 or 摂りたくない油」のまとめ

積極的に摂りたい油・・・オメガ3系脂肪酸(エゴマ油、亜麻仁油、青魚(生))

適度に摂りたい油・・・オメガ6系脂肪酸(ごま油, 大豆油)、オメガ9系脂肪酸(米油, オリーブオイル)

摂りたくない油・・・飽和脂肪酸(肉の油, バター,生クリーム)、トランス脂肪酸(マーガリン, ショートニング)

サラダ油はオメガ6・9に含まれるから、適度には摂りたい油なんだね。特定の種類の油だけ摂るのはよくないから、バランスが大事だね!

そうだね、これでどんな種類の油を買えば良いか分かるようになったね!

最後に商品の選び方について説明するよ。同じ油でも、製法や原料によって品質が異なる可能性があるんだ。

あともう少しだから頑張ってね!

5、油の選び方(原材料・製法の見方)

油選びのポイント2点

- 原料(残留農薬や遺伝子組み換え)の懸念

- 抽出方の懸念

(1)原料(残留農薬や遺伝子組み換え)の懸念

まいた家では油については、国産の原料を重視しています。なぜなら国産の原料を選ぶことで、遺伝子組み換え作物や、残留農薬(プレハーベスト・ポストハーベスト)を摂取するリスクを低くする(減少させる)ことができるからです。原料に大豆(国産)、米(国産)など国産と表示されているものを選び、更にこだわるのであれば、有機JASマークまたは、特別栽培農産物という表記がある商品を選択することで、混入した遺伝子組換え作物や残留農薬の摂取を、できる限り最小限にすることができます。

有機JASマーク。国内最高峰の厳しい基準をクリアして有機JAS認証を受けた製品にのみ表示が可能。

注意したい点として、油には原料に遺伝子組換え作物が使用されていたとしても表示義務はありません。なぜならば、油や醤油などの加工食品は、製造工程において遺伝子組換え遺伝子やそのタンパク質が分解・除去され、加工後にタンパク質や遺伝子が残らない(ので現在の科学で検出不可能な)ためです。通常、遺伝子組換え原料を使った場合は基本的には表示義務がありますが、このように例外もあるため注意が必要です。

生産者が良いものを使っている場合は、国産、有機、特別栽培、分別流通管理など、何かしらのアピールが記載されているはずですので、パッケージを良く確認してください。

安心できる食品の選び方については、以下の記事で詳細に解説しているので、よろしければご参照ください。

(2)抽出方の懸念

油作りにおいて、原料から油分を取り出す工程には「圧搾」と「抽出」という2つの方法があります。

圧搾法

「圧搾法」でつくられた油は製造工程で溶剤を使わず、圧力によって油をしぼります。実際に原料に入っている油分の半分ほどしか油を搾り取れないため、抽出法で作られた油よりも高価ですが、原料本来の風味や栄養がそのまま残るメリットがあります。圧搾法で絞られた油は「一番搾り油」と言われます。

抽出法

抽出法は溶剤を用いて原料のほぼ全ての油分を抽出できることもあり、圧搾法よりもコスト面で安価に製造可能です。一方、原料から油分を抽出する際に人体に有害であるノルマルヘキサンという薬剤が用いられるため、抽出法に懸念を示す意見もあげられています。

しかしこの主張については賛否があります。抽出法の工程を簡単に説明すると、以下の通りです。

①ノルマルヘキサンに原料を入れる

②原料に含まれる油のみをノルマルヘキサンに溶かす

③ノルマルヘキサンから原料の油だけを抽出するためにノルマルヘキサンを沸点(67℃)以上にして揮発させる

こうした工程によって抽出された油には、ノルマルヘキサンは残ら無いことが科学的に証明されています。(食品衛生法でも”使用したヘキサンは、最終食品の完成前に除去しなければならない”と記載されております。)よって、ノルマルヘキサンが残っているという主張は、なんとなく気持ち悪いという感情論であり、科学的根拠は無いと考えています。

また、抽出法の工程における加熱によって、油の一部(微量)はトランス脂肪酸に変化することも懸念点として挙げられます。ただし後の脱臭工程の際にも、(抽出法でも圧搾方でも)高温で処理する工程は含まれるため、トランス脂肪酸を完全に0にすることは難しいと思われます。

一方確実なデメリットとして、抽出法の場合、原料を圧力でそのまま絞る圧搾法に比べ原料の栄養素や風味が損なわれるという事実があります。

こうした事実を総合的に判断して、まいた家では「圧搾法」で作られた油を選択しています。

ノルマルヘキサンの懸念は特にしていないけど、加熱によるトランス脂肪酸の発生と風味の低下を考慮して、まいた家では圧搾法の油を選んでいるよ。

(3)さらにこだわる場合は「湯洗い」

圧搾の後には、不純物等を取り除いたり脱臭などを行う精製の工程があり、コストと手間から一般的な商品では化学物質を用いる方法が使われます。

一方、化学物質不使用にこだわり精製を行っている油も存在します。絞られた油から不純物を取り除く際には、「湯洗い」というお湯と油を用いた方法が使われます。これは、お湯と油を遠心分離機で何度も高速回転させることで、油に含まれる不純物を分離させるという手法です。(参考:有限会社安田 HP)

できるだけ化学物質を用いない加工方法が良い場合には、「湯洗い」という表示も油選びのポイントとなります。

過去には油の精製過程において、化学物質が混入するという事件もあったんだ。現在はPCBの規制などができ、安全基準もさらに厳しくなっているけど、少しでも化学物質が使われていない方が安心という考え方もあるよね。

カネミ油症事件

カネミ油症は、昭和43年にカネミ倉庫社が製造したライスオイル(米ぬか油)中に、脱臭工程において熱媒体として用いられたポリ塩化ビフェニル(PCB)等の化学物質が混入し、これを摂取した消費者に大規模食中毒が発生しました。全身倦怠感、しびれ感、などの症状が見られ、子供の代に渡って、現在も被害に苦しんでいる人がいます。

6、まいた家で実際に使用している油

まいた家で実際に使っている油を紹介するよ。今後もおすすめの油が見つかったら随時追加していきます!

| \まいた家で実際に使っているおすすめの油はこちら!/ | ||||

| オススメの砂糖 | (1) 有機えごま油低温圧搾法一番搾り  | (2) 国産100% なたね油 | (3) 圧搾一番搾り国産こめ油 | (4) 一番絞りごま油 |

| 種類 | えごま油 (オメガ3系) | なたね油(オメガ9系) | 米油(オメガ6系) | 米油(オメガ6系) |

| 原材料 | 有機えごま種子 | 菜種(国産・遺伝子組み換え混入防止済) | 米ぬか、米胚芽 (国産) | 製造:京都 ごまの原産地:エチオピア |

| 1gあたりの価格* | 19.7円 (2160円/110g) | 2.0円 (1197円/600g) | 2.8円 (1651円/600g) | 3.6円 (972円/275g) |

| 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 |

(1)有機えごま油低温圧搾法一番搾り 長白工坊 (オメガ3系)

ℹ︎商品詳細

✔️原材料:有機えごま種子

✔️産地:中国内モンゴル自治区(自社農場)

✔️使用感:

有機栽培された黒えごま種子をコールドプレス製法(圧搾時に温度が上がりすぎないようにコントロールする方法)で搾油したエクストラバージンえごまオイルです。指定農場での有機栽培から搾油、日本国内での最終工程まで、全て自社で徹底した品質管理がされています。

中国内モンゴル自治区で栽培されていますが、有機JAS・EU・USDA有機認証を取得した安心・高品質のエゴマ油です!エゴマオイルを始めたい人には絶対オススメの一品です!

※EU・USDA有機認証とは海外の有機栽培の認証マーク。特にUSDA認証は世界一厳しいと言われてます。

まいた家では、オメガ3脂肪酸の目標量を摂取するために、毎日欠かさずお味噌汁や納豆などにふりかけて小さじ一杯食べています。風味に関してクセが無くとても食べやすいです!2歳児(マイコ)も気にせずパクパク食べています!熱に弱いので、必ず生で食べてね!

(2)国産100% なたね油 米澤製油(オメガ9系)

ℹ︎商品詳細

✔️原材料:菜種(遺伝子組み換え混入防止済)

✔️産地:国産(青森または北海道)

✔️使用感:

国産原料100%、遺伝子組み換え混入防止済みと原料や流通経路にこだわった菜種油です。また、圧搾法により油を絞り出し、湯洗い製法で精製しているなど、化学物質の使用も最小限に抑えられた安心できる製品です。

オメガ9系の植物油に分類されますが、あまり摂りたくないオメガ6系脂肪酸は植物油の中では少なめで、積極的に摂りたいオメガ3系脂肪酸も10%と比較的多めに含まれます。

熱に強いオメガ9系なので、まいた家では調理用の普段使いとして、一番使用している油です!

(3)圧搾一番搾り国産こめ油600g 築野食品工業(オメガ9系)

ℹ︎商品詳細

✔️原材料:食用こめ油(米ぬか、米胚芽)

✔️産地:国産

✔️使用感:

国産の米糠(こめぬか)・米胚芽(こめはいが)から有機溶剤を使用せず、圧搾製法にて搾油したこめ油です。精製工程においても、蒸気精製法(スチームリファイニング製法)にて、完全無溶剤で精製しています。全工程において完全無溶剤で圧搾精製した国産の米ぬかと米胚芽の豊富な栄養分が凝縮された貴重な食用油です。

菜種油と同様にオメガ9系の植物油に分類されますが、よりクセがなく無味無臭な為、どんな料理にも使いやす位です。

無味無臭で料理の邪魔をしない油だよ!まいた家では、揚げ物の際に必ず使ってます!

(4)一番絞りごま油 山田製油 (オメガ6系)

ℹ︎商品詳細

✔️原材料:食用ごま油

✔️産地:京都(胡麻の原産国:エチオピア)

✔️使用感:

圧搾法を用いた100%一番搾りごま油です。精製法にもこだわり湯洗いにて不純物を取り除き、旨みだけを油に残します。全工程1ヶ月をかけて丁寧に作られています。食品添加物や化学調味料は不使用で、本来の濃厚なごまの風味を味わえます。

蓋を開けると、香ばしいゴマの代わりが鼻に抜けてたまらないよ!塩とごま油だけのおにぎりがシンプルだけど本当に美味しいです。

調理に使うだけで料理のランクが1段階上がる、おすすめのごま油です!

7、まとめ

この記事の結論:油の選び方

①サラダ油が体に悪いわけではない!摂る油の種類とバランスが大切!

②積極的に摂りたい油・・・オメガ3系脂肪酸(エゴマ油、亜麻仁油、青魚(生))

③適度に摂りたい油・・・オメガ6系脂肪酸(ごま油, 大豆油)、オメガ9系脂肪酸(米油, オリーブオイル)

④摂りたくない油・・・飽和脂肪酸(肉の油, バター,生クリーム)、トランス脂肪酸(マーガリン, ショートニング)

⑤原料は「国産」、「遺伝子組み換え不使用」などがおすすめ

⑥製造工程において「圧搾法」、更にこだわれば「湯洗い」がおすすめ

油の選び方が分かったら、色々な商品を試して、お気に入りの油を見つけて下さい!

また調味料全般に当てはまることとして、それぞれの商品における製造方法や原料の違いにより安全性や栄養価が大きく異なりますが、パッケージや成分表示からそれらを読み取ることは、知識がないと困難です。

以下の記事では、他の調味料の選び方も解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

- 調味料の選び方記事一覧

安心して使える・体に良い食材を求めている方には、健康志向の食材宅配もおすすめです。

まいた家でも愛用している「らでぃっしゅぼーや」のおためしセットはとてもお得に体験できます。

体験レビューは以下の記事でまとめているので、気になる方はご参照ください!

ブログランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。

にほんブログ村

コメント