どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(夫)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信しています。

タケオは第1子の誕生時に、育休を約3ヶ月取得しました。男性育休を取得した理由や、取得後のリアルな感想を夫目線で徹底レビューします!

タケオはマイコ(娘)の誕生に際し、約3ヶ月の育休を取得しました。楽しいことばかりではありませんでしたが、結論から言って、本当に取得して良かったと思っています!

皆さんのご家庭でも男性の育休取得を悩まれている方もいるかもしれません。そこで、実際に男性育休を取得したリアルな体験談を紹介し、大変だった点・反省点・取得して良かった点等をお伝えしたいと思います。男性育休取得を迷われている方の、判断材料としてもらえたら幸いです。

なお、関連記事として男性育休を最もお得に取得する方法も記載しています。↓

目次

1、男性育休を取得しようと思った理由

(1)育児をしたいと思っていたが、仕事が忙しく時間が取れない

タケオが子供だった時に父親が平日家にいるイメージがありませんでした。夜遅くに帰ってくる父親にイライラしている母親。親の機嫌を損ねないように、日々の生活において子供ながら気を使っていました。そうした思いを自分の子供には与えたくない、また、父親に関しては思い出自体も少なかったので、自分と娘は思い出をたくさん作れるように、積極的に関わりたいと思いました。

ただし、自身の仕事も忙しいタイミングであり、そのまま勤めていると平日は8時〜21時は家にいられないという生活でした。このままでは子供と触れ合う時間がほとんど無いと思い、育休取得を決意しました。

(2)父親の育児参加が子供に良い影響を与えるというデータの存在

また、父親の育児参加が子供に良い影響を与えるという研究も育休取得の後押しとなりました。

一例ですが、「父親の育児参加が出生率と子どもの育ちに及ぼす影響」(2014, 駒村康平)では以下のように述べられています。

①父親の育児参加度が高い家庭の子どもの方が、そうでない児童よりしつけ(社会性)が身につきやすい

『自分の子はしつけができていると思うか?』という親へのアンケートによるデータです。父親が育児に関わっている時間が長いほど、子供のしつけが身に付くという結果となりました。もちろん母親も育児に関わっている時間が長いほど良いという結果もでています。

②父の育児参加度が高い家庭で育つ児童は、そうでない児童より小学校生活が楽しい

「子供が小学校生活(友達・先生と会う、学校行事、給食、授業等)を楽しそうにしているか?」というアンケート結果によるデータです。こちらも、父親が育児に関わっている時間が長いほどそうした傾向が高いという結果になりました。

③父親の育児参加度が高いほど、配偶者の育児非協力(育児不安、育児意欲の低下)の悩みを軽減させる

父親が育児に参加するほど、妻の育児不安に関するストレスが減るという結果になりました。また、第1子出生直後の父親の育児貢献度が高いほど、追加子供人数が増えることも分かりました。これは、第1子出生時の妻の不安が減ることによって、第2子を現実的に考えやすくなるから、と言えそうです。

こうしたデータも、自身が育休を取得する後押しとなりました。

2、育休取得にあたり大変だったこと

(1)上司への相談

上司への育休取得希望の報告、言いづらいですよね。タケオも「今日言おう!」と思い続けて、1ヶ月くらい伸びた記憶があります(笑)サラリーマンであれば労働者の権利なので当たり前に主張すれば良いのですが、中々そのマインドにはなれないですよね。周りの同僚に迷惑をかけたくない、という思いもあると思います。

とは言え、人員や仕事の調整があったりすると思うので、できるだけ早めに相談するのがベターです。少しでも言い易い環境にするには、ありきたりですが日頃の周りに対する貢献度合いが大事だと思います。育休取得を考え出したら、いつも以上に忙しそうな人のフォローをしたり、誰の仕事か微妙な案件等を積極的にこなすことで、育休に入るまでの期間だけでなく、育休後に復帰した時の仕事のしやすさにも影響してくると思います。戻ってきた時に、ビミョ〜な空気で受け入れられても辛いですよね(実際そういった人もいました・・・)。

タケオの場合は同じ職場の男性同僚が一年の育児休職をとっていました。その仕事の一部を引き受けていたこともあり、(当時はめちゃくちゃ大変でしたが)その後自身の育休取得の際は、精神的な言いづらさは少なかったです。

(2)引き継ぎが大変

長期の育休となればなるほど仕事の引き継ぎが大変だと思います。育休中にできるだけ仕事の問い合わせを無くしたいと思えば思うほど、詳細な業務マニュアルの作成等、引き継ぎ業務が負担でした。完璧に引き継ぎを行って育休に入ろうと思っていたのですが、結局どんなに細かく引き継ぎをしたとしても、育休中に業務の問い合わせは数回発生しました。こうした経験から引き継ぎ書等を作成する場合は、最初から100%のマニュアルを作成するという心づもりでなく、重要な業務を中心に概要を記載し、時間がある限り肉付けをしていったほうが効率的だと思います。「最悪困った事があれば連絡ください」ぐらいのスタンスの方が完璧に引き継ぎをこなそうというより、かえって楽になると思います。

引き継ぎ業務に終わり無し!ほどほどで何とかなるさ。

3、育休中大変だった点・工夫した点・反省点

それではここから、実際に育児休職中に大変だったことを紹介していきます。

(1)睡眠不足。生活リズムが不規則。

出産直後の娘は90分〜120分の間隔で起きる→泣く→ミルク→寝る→起きる・・・をひたすら繰り返していました。初めのうちは妻の母乳がうまく出なかったこともあり、夜中の粉ミルクやぐずり対応を当番を決めず二人でやっていましたが、夜にまとまって寝ることができないため慢性的な睡眠不足になり夫婦ともにキツかったです。

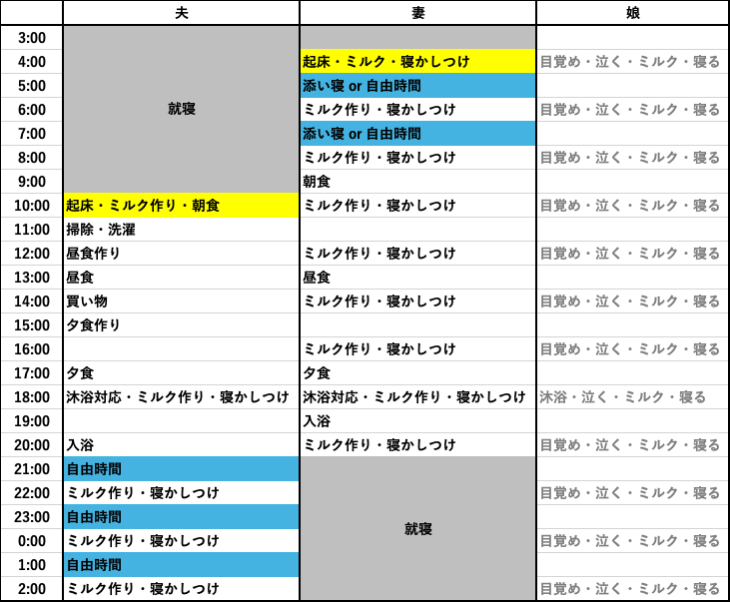

そこで、深夜は夫婦で2部制をとり、担当時間でなければ娘が泣いていても起きないというルールにしました(表1)。もちろん、下表の通り規則正しく娘が泣いたり・寝たりする訳も泣く、何時間も泣き止まなかったりもしたのですが、夜中に一定時間起きなくても良いと決めるだけで、精神的に楽になり睡眠不足の悩みは多少解消されました。

表1. 育休時の1日のスケジュール(夜2部制)

また、2部制にしたことで自分のシフト時間に娘が寝てくれれば、この時間は完全な自由時間となりました。一人になる時間が育休中はほとんどないので、2部制によりそうした時間を作れたのは良かったです。寝かしつけがうまくいった時は、(静かにガッポーズして)映画を見たり、本を読んだり、好きなことをして過ごせました。睡眠時間、及び1人時間の構築という観点では2部制作戦は良かったのですが、あまり夜型人間ではないタケオにとっては、昼間に頭がスッキリしない状態が続いていたので、合う人合わない人がいるかもしれません。

その後、完全母乳育児に切り替えてからは、夜中に泣いた場合は基本的に妻が授乳をしてくれるようになり、まとまって寝る時間が徐々に伸びてきた生後3ヶ月頃には、深夜2部制シフトは無くなりました。職場復職後に、深夜対応がなくなり睡眠をとらせてもらえたのは、本当にありがたかったです。

(2)泣き止まない

育休中の3ヶ月ほとんど変わらずでしたが、泣き止まない時は何をしても泣き止まなかったです。深夜に3時間くらい泣き止まなかっ時は本当に辛かったですね。抱っこして泣き止んだと思っても、床に置いた瞬間に泣き出す。「噂に聞いていた背中スイッチとはこれか〜!」と実感しました。また、赤ちゃんの鳴き声って、思っていた以上に大きく、そしてストレスに感じるのですよね(赤ちゃんの泣き声は、両親に構ってもらえるように、あえて不快になるトーンで発せられているようです)。結局、これをすれば必ず泣き止むという画期的な方法は見つからず、試行錯誤で色々試しましたが、「泣く時は泣く!どうにもならない」というのが感想です(笑)

ただ、こうした事を経験することで他人の赤ちゃんが電車やレストラン等公共の場所で泣いていても、「親は大変だよね〜」「そんなに謝らなくて良いよ〜」という広い心を持てるようになりました。育児をしたことがない時は、恥ずかしながらあまりにも泣き続ける赤ちゃんは「親がちゃんと面倒を見ないから」と思っていたので、こうした心境の変化は、他者への理解が深まったという点で成長したなと思えました。

(3)家から出られない

新生児は免疫力が低いことから、1ヶ月は家からほとんど出さないことが推奨されています。まいた家でも、1ヶ月検診まではほとんど外出させず、自宅のベランダくらいだったと思います。出産後は妻の体調も万全ではないので、タケオ自身も家から出るのは買い物くらいで、ほとんど家にこもっていました。子供が産まれるまでは、夫婦共通の趣味があり暇さえあれば夫婦で出かける生活をしていたので、そうした息抜き(生きがい)が無くなった事にかなり苦しみました。

(4)変わり映えしない生活へのストレス

生後1ヶ月以降は、お散歩に毎日1時間程出るようになりましたが、それでも基本的には家にいて家事・育児を行なっていました。平日も休日も関係なく、曜日感覚もなくなり毎日が無限ループしていくような感覚でした。こうしているうちに、社会から取り残された感覚や、自分の人生を生きていない感覚、また、自分の時間を全くコントロールできないもどかしさ等で、軽いノイローゼだったのではと思うほど、気分が落ち込んだりイライラする日が続きました。出生前は、「可愛い娘の面倒ならいくらでも見られるぞ!」と思っていたのですが、思っていたよりも育児でのストレス耐性が弱いことに自分でもびっくりしました。仕事上の人間関係や激務が原因でメンタルがやられたことはあまりないので、育児でのストレスと、会社でのストレスは別物だと実感しました。

子供が生まれてから新たな趣味を見つけようとしても難しいので、育休に入る前に、自宅で一人で熱中できる趣味や息抜き等を見つけられると良いと思います。

メンタル強いと思っていたんだけど、育児は別物だった・・・

(5)夫婦間のイライラ

まいた家は割と仲良し夫婦だと思っていましたが、子供が生まれてからは、ちょっとした育児方針の違いで夫婦で衝突・小競り合いが増えました。「イライラする(不機嫌になる)」→「会話が少なくなる」→「相手が考えていることが分からない」→「相手の意に沿わない行動をする」→「イライラする」といった悪循環も生まれました。

こうした経験から学んだことは、月並みですが夫婦でちゃんと話し合うこと、コミュニケーションをとることが大事ということです。話してみると二人の目指している目的は同じであって、方法が違うだけだったといったことも多々ありました。お互いの思いをしっかりと声に出して伝えることで、分かり合えたり、折り合いを見つけるといった事が可能になると思います。「どうせ分かり合えない!」と諦めて塞ぎ込まず、お気に入りのドリンクでも用意して、夫婦で語らう時間を日々少しでも作れると良いと思います。

4、育休を取得して良かったこと

育休中色々大変だったけど、それでも育休とって本当に良かった!

その理由は・・・

(1)育児の大変さを理解できた

育休を取得したことで、育児の大変さを理解できたというのが何よりも良かった事だと思います。育休を取らなかったら、24時間赤ちゃんの面倒を見るという大変さを、本当の意味で理解することはできなかったと思います。もちろん就労して、帰宅後に育児をするだけでも大変ですが、24時間一緒にいるのをずっと続ける精神的な負担というのは、実際にやった人にしかなかなか理解できないのかなぁと感じます。よく育児の経験談で聞く、「目を離す暇がない」「トイレに行く時間もない」という言葉が本当の意味で理解できました。

タケオが育休から復帰した後は、タケミン(妻)が家でマイコ(娘)の面倒を見てくれていましたが、帰宅後にできる限り家事を行おうと思えたのも、育児の大変さを理解できたからだと思います。もし、育休を取得していなかったら、「専業主婦だから、家事・育児は全てやって当たり前」「自分は外で働いて疲れているから、家事はよろしく」など、そういった思想になっていたかもしれません。個人的には、仕事での精神的負担よりも、育児での精神的負担、特に自分の自由になる時間がほとんどないという辛さの方がキツかったです(もちろん個人差はあると思います)。

こうした経験は、育休後の家庭での役割を果たす上で有益であったことはもちろん、仕事上でも子育て世帯の家庭環境への理解が深まったという点で良かったと思います。職場でプレイングマネージャーの立場であるタケオは、様々な立場や環境の人と共に働き、またマネジメントをしています。育児のリアルを理解している事は、適切な人間関係を構築し、チームで仕事を行う上で非常に役立っていると感じます。

(2)子供の成長を感じられる

よくある感想ですが、育休中に子供の成長が見られた事はかけがえのない事だと思います。少しづつですが、毎日確実に成長している様子。できることが一つずつ増えていく様子。子供の初めてを共有できること。それらをライブで見て味わえる感動はとても貴重な思い出になると思います。

復職してからは、やはり子供と触れ合う時間は減ってしまい、それまでは線として実感できていた子供の成長が、飛び飛びの点で確認しているといった感覚になりました。生涯で子供と共に過ごせる時間は幼稚園卒園時までに約30%、小学校卒業時までに約50%が終わると言われています。成長するにつれ実際に子供と触れ合える時間は益々少なくなっていくでしょうから、チャンスがある方は是非子供の成長を線で感じられる経験をしてみてはいかがでしょうか。

新生児のマイコの良い匂い♪ 懐かしいなぁ〜

まとめ

男性育休を取得して非常に大変でしたが、その経験をしたことが、今後の夫婦の絆を強くし、また職場での活躍にもつながると思います。また振り返れば、子供の成長を間近でみられるという、贅沢な時間でもあります。

この記事が男性育休取得を検討されている方の背中を押すことになれば、そして、充実した育休を過ごすための準備に役立てば幸いです!

関連記事はこちら↓

コメント