まいた家のタケオ(父)

まいた家のタケオ(父)どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(2児の父)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信しています。

皆さんポストハーベストやプレハーベストって知っていますか?今回は安心できる食品を選ぶために何を気をつければ良いのか、まいた家で意識している食品の選び方を紹介していきます!

お父さん!スーパーで食材を選ぶ時って、何を基準に選んでいるの?

高いのは良いもので、安いのは悪いの?

いい質問だね!それじゃ、何に気をつけて買い物をしているか解説していくよ。

みなさんはスーパーで食材を選ぶ時に何を基準に選んでいますか?原材料や成分表示の見方などを意識したことがないと、表示の意味や見るポイントなど難しいですよね。

まいた家ではスーパーで商品を購入する際は、国産の原料を重視しています。なぜなら国産の原料を選ぶことで、残留農薬(ポストハーベスト・プレハーベスト)や遺伝子組み換え食品を摂取するリスクを減少させることができ、また日本の農家を支持することができるからです。

一方で、この選択が100%正解かどうかは分かりません。この考え方に反対をする人もいるでしょう。大切なのは、現代の食品に起きている問題や論点を理解して、自身で納得した選択をすることだと思います。

この記事では、多くの商品に共通する、安心して自分好みの商品を選べるポイントを紹介します。皆さんが納得して買い物をできるお手伝いができれば幸いです。

成分分析に関わる研究職お父さん。

食品の安全性や栄養、農薬、遺伝子組み換えなどについて

専門的な視点から、やさしくわかりやすく発信。

子育て中の2児の父として、安心できる食選びや5感を刺激する育児も日々実践中!

「BLW離乳食ってどうやるの?」

「成分表示ってどこを見ればいい?」

「子連れお出かけ先のおすすめは?」

そんな疑問に答える情報をお届けします。

難しいことをかんたんに。

パパ・ママと一緒に“食の安心”や“育児”を考える場になれたら嬉しいです!

- 残留農薬の摂取量を下げるため、原材料は国産表示があるものを選ぶ。

- 調理方法や農作物の種類によって残留農薬摂取のリスクは異なるため、適材適所で良いものを選択し、コストパフォーマンスも意識する。

- 遺伝子組換え食品の摂取リスクを下げるため、原材料は「遺伝子組換えでない」や、「分別生産流通管理済み」の表示があるものを選ぶ。

- 農薬も遺伝子組み換え食品もどんなに気をつけても、完全に避けるのは不可能。神経質になり過ぎない。

残留農薬(ポストハーベスト・プレハーベスト)のリスク

ポストハーベスト・プレハーベストとは?

海外への輸出用作物などは、収穫後消費者の手に届くまでに長い時間が必要です。そのため、輸送・保管中の害虫被害を防ぐために、収穫された作物に農薬を散布します。このことをポストハーベストと呼び、その際に使われる農薬をポストハーベスト農薬といいます。

また、収穫前の小麦をあえて枯らすことで収穫を容易にするなど、農薬を収穫直前に散布することをプレハーベストと言います。海外からの輸入品はこのような方法で作物が作られている可能性があり、収穫された作物に多くの残留農薬が付着している危険性があります。

さらに、除草剤に使われる成分のグリホサートは、一部から発がん性があると危険性が主張されています。ただし、グリホサートの危険性については否定している意見もあり、ネットで検索をすると両極端な意見の記事がたくさん見つかります。

国産と海外産の残留農薬の違い

国産の作物については、ポストハーベスト農薬は禁止されており、また、収穫目的で行うプレハーベストも禁止されています。もちろん、栽培過程において農薬が使われている作物も日本にはあるため、収穫された作物に残っている農薬(残留農薬)は0ではありません。しかし、栽培中に雨で流される量も多く、収穫直前に撒くプレハーベストと比べると、その残留農薬の量は低いとされています。

日本で売られている輸入品の作物には、ポストハーベスト農薬が使われたものがたくさんあります。国内で通常販売されている作物は一定の検査を受けており、【ADI(一日摂取許容量):人が毎日一生涯食べ続けても、健康に悪影響がでないと考えられる量】を下回っていることが確認されています。

しかし、作物に残留農薬が付着していることは事実です。そして、国産の作物よりも輸入品の方がその量は多い可能性が高いと考えられます。こうした事実から、まいた家ではできるだけ国産、そしてできればオーガニック(有機)栽培の作物を選ぶことで、残留農薬のリスクを下げようと考えています。

無農薬とは表示できない!?

残留農薬摂取のリスクは分かったよ!じゃあ早速、スーパーで無農薬と書かれているものを選ぼう!・・・あれっ、お父さんそんな商品ないよ???

娘がスーパーで無農薬の表示を探しているようですが、見つからないようですね。それもそのはず、残念ながら「無農薬」という表記を商品に記載するのは禁止されております。なぜかというと、農家が無農薬栽培にどれだけ気を配っていたとしても、他の畑から農薬が飛んできたり、土壌が汚染されたりというリスクは避けられないため、完全に無農薬という保証はできない、という考えからです。

特別栽培農産物

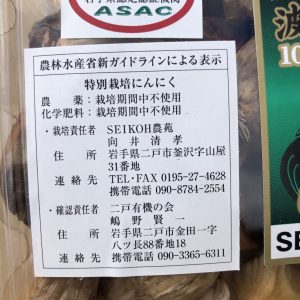

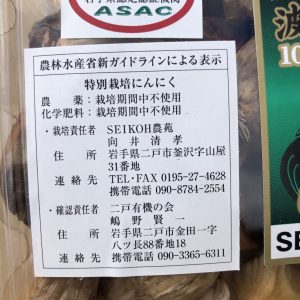

では無農薬に近いものはどのように表示されているかというと、特別栽培農産物として表示されています。特別栽培農産物とは、農林水産省が定めた一定の基準をクリアした農産物だけが許される名前です。

特別栽培農産物

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。

(農林水産省:特別栽培農産物に係る表示ガイドライン より)

また、更にその中でも農薬の使用量が特に少ないものは、「農薬:栽培期間中不使用」または「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示されます。「農薬:栽培期間中不使用」とは栽培期間中農薬を使用していないこと、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」とは栽培期間中特定の農薬は使っていない(許可された農薬は使っている)ということです。

つまり、出来る限り無農薬に近いものを購入したい場合は、特別栽培用産物の「農薬:栽培期間中不使用」と記載されたものを選ぶと良いでしょう。

有機栽培(オーガニック)とは

では、有機栽培(オーガニック)とはなんでしょう。簡単にいうと、特別栽培農産物よりも更に厳しい基準をクリアした農産物です。日本では、「有機農業」の定義は以下の通り定められています。

1.化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない

2.遺伝子組換え技術を利用しない

3.農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する

(「有機農業の推進に関する法律」より)

特別栽培農産物では節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下という基準がありましたが、有機栽培では、化学肥料や農薬は一切認められません(一部の有機肥料や農薬は限定的に使用可能です)。

現在日本国内で「有機栽培」や、「オーガニック」という言葉を商品に表示したい場合、有機JAS認証を受けたものでなくてはいけません。2年以上前からその土壌では化学肥料や農薬を使用していないことや、認証後も毎年の検査員によるチェックを受けるなど、厳しい基準が定められているため、長年の準備や日々の徹底した管理が必要となります。

よって、農薬の使用量が少なく生産者の手間がかかっている順に並べると、

有機栽培(オーガニック)→特別栽培農産物(農薬:栽培期間中不使用)→特別栽培農産物(節減対象農薬:栽培期間中不使用)

という順番になります。

まいた家では、野菜等を選ぶ時はできるだけこれらの表示がされている商品を購入しようと意識していますが、必ずしも全てではありません。なぜならば、それぞれの作物や調理方法によって、残留農薬を摂取するリスクは異なるからです。

例えば、皮を剥いて食べる野菜や果物等は散布された農薬が実際に食べる部分に浸透している量は少ないと考えられます。また、皮を剥かない果物だとしても、表面形状(表面の量や、凸凹具合など)によってそのリスクは異なります。購入する農産物の種類や調理方法によって、どこまでこだわるかを判断し、コストパフォーマンスも意識しています。

何でもかんでも有機栽培のものと考えると、食費への負担も重くなってきますので、適材適所で良いものを選べるとお得だと思います。

なお、有機JASマークや特別栽培といった表記が無くても、有機栽培と同様の方法で作られた商品は存在するよ。認証を取得するのは、一定のコストや手間がかるため、どうしても認証が取得できない生産者がいるんだ。そういう場合は、生産者のHPで栽培方法について説明されていたり、別の表現でパッケージに記載されている可能性があるから、気になる商品は確認してみてね。

遺伝子組換え食品のリスク

農薬に関しての注意点は分かったけど、成分表示を見ていたら「遺伝子組換え」って文字も出てきたよ。お父さんこれは何??

遺伝子組換えとは

遺伝子組換え作物とは、ある生物が持つ良い性質の遺伝子を別の生物の細胞に導入し、良い性質を発現させるものです。例えば、害虫に強いトウモロコシは、土壌中の微生物の(害虫が食べると死んでしまうタンパク質を作る)遺伝子をトウモロコシの遺伝子に導入したことにより誕生しました。これにより、殺虫剤を散布する手間やコストが抑えられ、殺虫剤による土壌の環境汚染も軽減できます。

しかし、不用意に遺伝子組換え作物を作出し拡散してしまうと、他の生物の急激な減少を引き起こすなど、生物の多様性に影響を与える恐れがあります。そのため、遺伝子組換え生物の使用にあたっては国際的なルールが定められており、日本でもカルタヘナ法(通称)という法律によって遺伝子組換え生物を扱う際の規制措置が講じられています。

【研究職タケオのトリビア】〜遺伝子組換え実験について〜

研究職のタケオは、遺伝子組換え実験に携わっていたことがあるんだ。遺伝子組換え生物を用いた研究をするには、事前に厳密な実験計画書を作成し、専門家が集められた遺伝子組換え実験審査委員会の承認を得なければならないんだ。承認が降りた後も、遺伝子組換え実験室として承認されたスペースで一定期間しか実験はできないよ。

もしも、遺伝子組換え生物を外部に流失したりすると、文科省から実験停止のペナルティーが課されたりするから、遺伝子組換え生物はどこの企業や研究所も慎重に扱っているよ。

遺伝子組換え食品の安全性

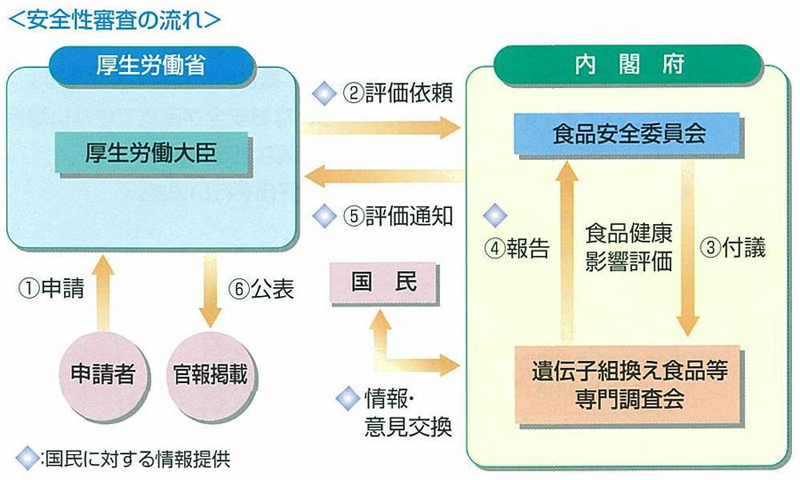

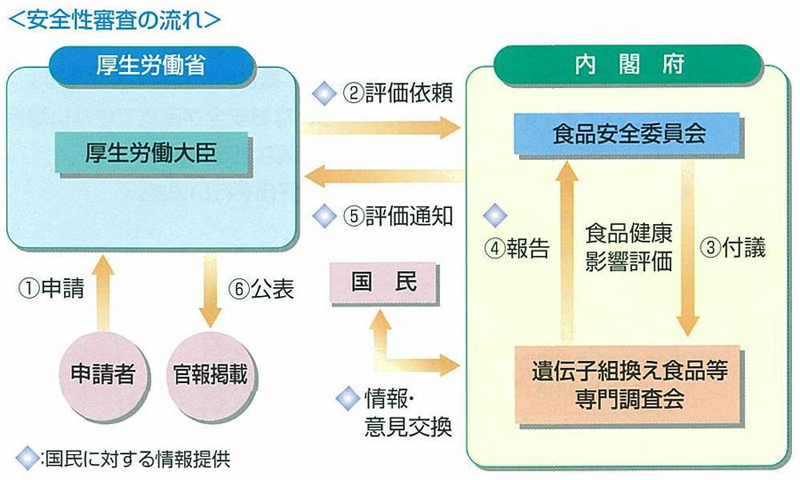

現在食用の遺伝子組換え作物は日本では栽培されていません。一方、遺伝子組換え食品については、厚生労働省により”安全性審査で問題がない場合にのみ、遺伝子組換え食品等を製造・輸入・販売することができます”とされています。安全性の審査については、以下のようなフローで実施されており、実質的同等性という考え方(従来の農作物と同じように安全かどうか)で評価されています。

実質的同等性の評価方法とは、例えば食用の遺伝子組換え大豆を開発した場合、既存の非遺伝子組換え大豆と安全性を比較するといった考え方です。遺伝子組換え大豆と非遺伝子組換え大豆の栄養成分等に有意な差異がなく、組換えられた遺伝子によって発現したタンパク質の安全性が確認されれば、遺伝子組換え大豆が非遺伝子組換え大豆と同程度の安全と判断され、その大豆は安全であると評価されます。(危険がないことを証明しているわけではありませんので、反対派はここを懸念点としています。)

遺伝子組換え食品の懸念点は?

遺伝子組換え反対派の主な主張は以下の通りです。

- 摂取し続けた際の人体への長期的な影響が分からない

- 環境・生態系への長期的な影響が分からない

- 外国企業の独占

摂取し続けた際の人体への長期的な影響が分からない

人体への長期的な影響については、実質的同等性の評価で説明した通り、安全であると評価されたものしか市場には出回りませんが、人体での長期にわたる実験をしていない(できない)ので、危険でないとは言い切れません。

「植物に組み込んだ遺伝子の予測不可能ないたずらにより、考えられない副作用が起こる可能性がある」と主張している専門家もいるようです。(これはネット上で遺伝子組換え反対派がよく根拠として出しているもので、米国国立衛生研究所のジェン・フェイガン博士の主張のようですが、原論文等のソースは見つけられませんでした。)ただし、「遺伝子の予測不可能ないたずら」という主張は、遺伝子組み換え作物も、既存の安心だと思われている非遺伝子組換え作物も同様であり、その観点では100%安全な食品など無いのではとも思います。

環境・生態系への長期的な影響が分からない

薬剤耐性のある遺伝子組換え作物を栽培する際に、グリホサートという除草剤(農薬)が散布されています。これにより、収穫目的の作物以外の雑草を取り除くことができます。しかし、グリホサートを使い続けることにより、グリホサート耐性(蒔いても枯れない)雑草が出てきています。この雑草を取り除くために別の除草剤が使われています。

このように、遺伝子組換え作物の栽培により、新たな耐性植物の出現など生態系に影響が生じ、長期的に生態系に深刻なダメージを与えるかもしれないと懸念している人もいます。一方、害虫耐性のある遺伝子組み換え作物により、農薬の使用量が減り、土壌汚染が減っていると環境へのプラス面を主張している人もいます。

外国企業の独占

遺伝子組換え作物の種子は、ドイツのバイエル社など多国籍企業が圧倒的なシェアを誇っています。遺伝子組換えの商品を選ぶということは、こうした企業を支持することになります。よって、国内の企業や農家を応援したいという気持ちから、遺伝子組換え製品に反対する人たちもいます。

まいた家では上述の懸念点を理解し、総合的に判断した上で、できるだけ遺伝子組換え食品は口にしたくないと考えております。

100%安全や危険とは言い切れないから難しいよね。論点を理解しておくと、日頃から情報にも敏感になり、自信を持って選択をすることができるね。

遺伝子組換え食品の見分け方

遺伝子組換え表示制度には以下のルールがあります。

| 原材料 | 表示 |

| 遺伝子組換え農作物のみ | 「遺伝子組換え製品」 |

| 遺伝子組換え農作物とそうでないものを分けていない | 「遺伝子組換え不分別」 |

| 遺伝子組換え農作物を流通管理して、分けて用いる (混入率5%以下) | 「分別生産流通管理済み」 「遺伝子組換え原料が 混ざらないように分別生産流通管理しています」など |

| 遺伝子組換え農作物を流通管理し、実際に混入していないか(検出できないことを)検査済み | 「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」など |

2023年4月からルールが変わり、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」と表示するには、流通管理(工場、倉庫、輸送船など)を徹底し、遺伝子組換え農作物が混ざらないように注意し、更に実際に検査をして混入していないことを証明しなければいけないため、大変なコストと手間がかかります。(制度変更前は混入率が5%以下であれば、遺伝子組み換えでないとった表記が可能でした。)そのため、過去には遺伝子組換えでないと表示されていたものが、「分別生産流通管理済み」という表記に変わっています。

日本では食用の遺伝子組換え作物の栽培は禁止されていますが、上述の表示ルールのため、原料に国産の大豆や小麦を使った製品という理由だけでは「非遺伝子組換え」という表記はできません。流通過程を徹底し、混入していないことを検査しないといけないからです。

日本では遺伝子組換え作物の栽培は禁止なのに、「国産」=「遺伝子組換えでない」とは言い切れないのか。じゃあ全部「遺伝子組換えでない」と表示がある商品を買うしかないね!

全部「遺伝子組換えでない」という商品を購入しようとしたら大変だよ。そもそも、遺伝子組換え食品を完全に避けるのは現実的ではないんだ。最後にまいた家の遺伝子組換え食品とのスタンスも解説するよ。

遺伝子組換え食品を完全に避けるのは難しい

また、製品のパッケージを見て「遺伝子組換えでない」の表示商品のみを購入すれば、完全に遺伝子組換え食品を摂取するリスクが無くなるかといえば、残念ながらそうはいきません。遺伝子組換え作物を使ったとしても、主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合は、成分表示に「遺伝子組換え」の表示義務はありません。

さらに、油やしょうゆ等の加工食品は、製造工程において遺伝子組換え遺伝子やそのタンパク質が分解・除去され、加工後にタンパク質や遺伝子が残らない(ので現在の科学で検出不可能な)ため、遺伝子組換え原料を用いていても表示義務がありません。「タンパク質や遺伝子が残っていないので、表示しなくても問題ない」というロジックからきたルールと思われます。

また、食肉や乳製品用の家畜の飼料等に遺伝子組換えトウモロコシ等が使われていたとしても、その製品のパッケージに「遺伝子組換えの飼料を用いた」などといった表示義務はありません。(もちろん、そうした家畜から作られた肉や乳製品の安全性は現在の科学で検証されてはいます。)

このように、食品表示のパッケージの確認のみで完全に遺伝子組換えの原料が用いられた食品を見分けることは、事実上不可能に近いのが現実です。まいた家では、環境への懸念や日本の農家を応援したいなど総合的な観点から、できるだけ遺伝子組換えでないものを口にしたいと考えていますが、購入する商品の表示としては「分別生産流通管理済み」などで十分だと思います。これらの商品は遺伝子組換えが5%混入しているという訳ではなく、流通管理はしているが、混入していないと証明できないというだけであり、遺伝子組換え作物摂取のリスクは低いと考えているからです。また、もし口にしたとしても、現時点の科学で安全性は担保されているため、直ちに健康に影響ということは無いと思われます。

まとめ

- 残留農薬の摂取量を下げるため、原材料は国産表示があるものを選ぶ。

- 調理方法や農作物の種類によって残留農薬摂取のリスクは異なるため、適材適所で良いものを選択し、コストパフォーマンスも意識する。

- 遺伝子組換え食品の摂取リスクを下げるため、原材料は「遺伝子組換えでない」や、「分別生産流通管理済み」の表示があるものを選ぶ。

- 農薬も遺伝子組み換え食品もどんなに気をつけても、完全に避けるのは不可能。神経質になり過ぎない。

残留農薬(ポストハーベスト・プレハーベスト)や遺伝子組換えという観点で、安心できる食品の選び方を解説してきました。難しい話題も多いですが、何が問題視されているのかという点や、食品の選び方のポイントを理解することで、納得して商品を選択することができるようになるでしょう。

この記事が皆さんの食品選びの一助となったら幸いです!

食材にもこだわりたい方へ。食材宅配のすすめ。

安心して使える・体に良い食材を求めている方には、健康志向・高品質野菜が届く食材宅配がおすすめだよ!

まいた家でも愛用している、各種食材宅配サービスのおためしセットはとてもお得!体験レビューは以下の記事でまとめているので、気になる方はご参照ください!

おためしセットはどれもコスパ抜群なので、頼んで損は絶対しないよ!色々試してみてね!

・Oisixは時短を求めている方に特におすすめ!

・らでぃしゅぼーや・坂の途中は野菜の品質・安全性・美味しさにこだわりたい方に特におすすめ!

ブログランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。

にほんブログ村

コメント