どうも、2022年に娘が産まれ2025年からこのブログを運営しているまいた家のタケオ(夫)です。このブログでは、実際に子育てをする中で気づいた育児術や食育に関して発信してます。

普段何気なく使っている「酢」ですが、色々な種類があってなんとなく選んでいませんか?ポン酢などの加工酢は簡単に美味しく作れますよ!本記事で酢の選び方をマスターして下さい!

みなさん「酢」は毎日摂っていますか?「世界最古の調味料」とも言われる酢ですが、体に良い効果がたくさんあり、是非毎日摂取したい調味料です。

一方、スーパーやネットショップを見ても、様々な種類の酢が販売されており、何を基準に選べば良いか分かりにくいですよね。まいた家では子供にも安心して使える酢を使いたいという思いから、体に良い酢または安心して使える酢を追い求めてきました。すると、押さえるポイントを数点把握するだけで、体に良い酢や安心して使える酢を選べることが分かってきました。また、ポン酢などの加工酢は自作する事で、市販品とは一味違う味わいを楽しめます!

この記事では、体に良く、安心して使える酢選びのポイント及び、マイタ家おすすめの酢を紹介したいと思います。この記事を読んで、是非酢の選び方をマスターしてください!

この記事を書いた人

研究職サラリーマン、まいた家のタケオ。

子供の誕生を機に食育や育児術に目覚め、育児オタクへと変貌。

安全して食べられ、かつ、美味しい食材を日々探求。

エビデンスに基づき、感情論ではない冷静な視点での分析がモットー。

過去には遺伝子組み換え研究にも従事。理学(修士)。

この記事の結論:体に良い酢の見分け方

①酢は1種類の原料で製造可能。純◯酢がおすすめ!(純米酢や純リンゴ酢など)

②用途によっては、安価な醸造アルコール入りもあり。コスパも意識。

③原料は国産・有機・特別栽培などを用いるとより安心。

④加工酢(ポン酢など)は「酢+基本調味料の組み合わせ」で簡単に自作できて美味しい。

1、酢の基本情報

(1)原料による酢の分類

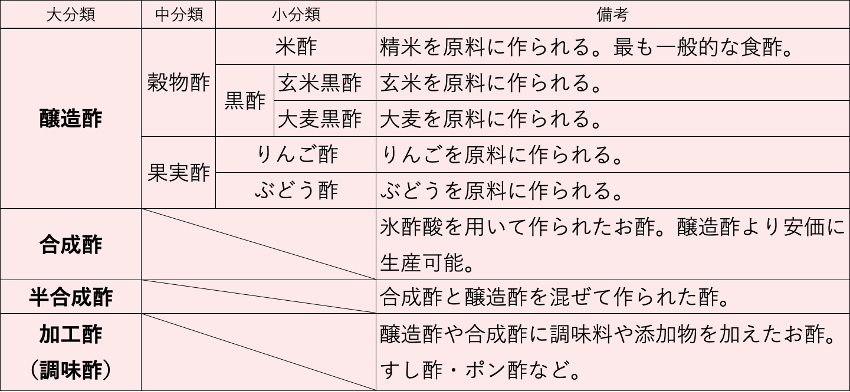

酢は大きく分けて、以下の四つにに分類されます。

醸造酢・・・・・・・・穀物,果実,野菜等の原料を酢酸発酵して作られたもの。最も一般的な食用酢。原料によってさらに細かく、穀物酢(米酢、米黒酢)や果実酢(りんご酢、ぶどう酢など)に分類される。

合成酢・・・・・・・・氷酢酸(極めて純度の高い酢酸)を水で薄め、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等を加えて作られたもの。現在は沖縄を中心に流通。

半合成酢・・・・・・・醸造酢と合成酢を混ぜて作られたもの。

加工酢(調味酢)・・・醸造酢や合成酢に調味料を加えたもの。ポン酢やすし酢など。

食用で一般的に口にされているものは、醸造酢と加工酢です。合成酢はお酒を使わずに製造されるため安価であり、戦時中に日本全域で使われてきましたが、現在は沖縄でのみ流通し、他の地域ではほとんど使われておりません。加工酢はポン酢やすし酢など馴染み深いものが多いですが、実は基本的な調味料の組み合わせで簡単に自作できます(後述します)。

そこで、本記事では最も汎用性が高い醸造酢をメインに解説していきます。

酢の分類表(まとめ)

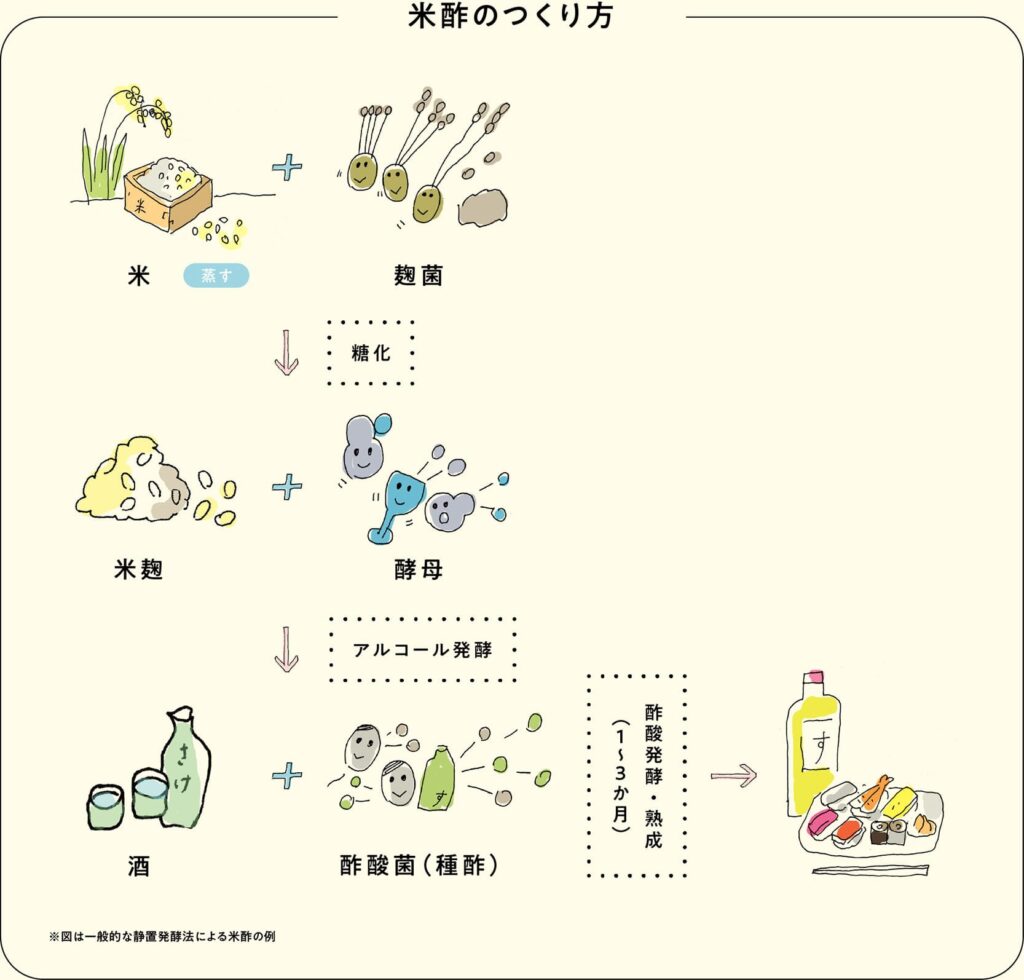

(2)醸造酢の作り方

醸造酢はお酒を発酵することによって作られるよ。醸造酢の製造方法(発酵過程)には2種類あるんだ。

伝統的な製法(静置発酵法)

【米酢の作り方】

手順①麹作り・・・蒸した米に麹菌を繁殖させ米麹を作る。

手順②お酒作り・・・麹菌を酵母と混ぜ合わせ、お酒(アルコール)を作る。

手順③発酵・熟成・・・お酒に酢酸菌を加えることで酢酸発酵を促す。お酒に含まれるアルコールを酢の主成分である酢酸に変化させる。発酵に3〜4ヶ月、熟成に6ヶ月以上かかることも。

長期間かけて熟成・発酵させるため、豊かな風味や旨み、酸味の角が取れたまろやかな味わいになります。また、アミノ酸や有機酸などの栄養素も豊富に含まれます。

(画像:みんなの発酵Blendより)

近代的な製法(速醸法)

発酵する際にお酒に空気を送り込み、常に撹拌することで、1日〜3日程で発酵が完了させます。製造日数が短いため、大量生産に向いていますが、アミノ酸などの栄養素は乏しいです。発酵時間が短いため、キリッとした酸味の強さが特徴です。

2、酢の効能

お父さん!お酢ってなんか体に良いイメージがあるけど、本当??

うん、実際にいい効果がたくさんあるんだ!具体的に効果を解説していくよ。

酢を毎日15ml(大さじ1杯)摂取することで、様々な良い効果があると言われているんだ!

(1)食後血糖値の抑制

食食事と共に大さじ一杯(約15ml)の酢を摂取すると、食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果があるという研究結果が報告されています。急激な血糖値上昇は糖尿病を誘発するとも言われているため糖尿病予防に効果的です。

(2)体脂肪・内臓脂肪の減少

食酢に含まれる酢酸は、体内の様々な臓器・組織・細胞に働きかけ、過剰な脂肪、特に内臓脂肪(お腹の臓器の周囲についた脂肪)を減少させる作用があるという研究結果が報告されています。お腹周りを引き締めたい方は、酢を摂取することでダイエット効果を促進させることが期待できます。

(3)血圧低下作用

酢には血管を広げる作用があるため、血圧低下に効果があると言われています。血圧が高めな人が10週間毎朝続けて酢を摂取したところ、多くの人で血圧が低下したという研究結果が報告されています(10週間摂取後の平均低下率は、最高血圧で6.5%、最低血圧で8.0%)。

(4)運動後の身体的疲労感の軽減

人間のエネルギー源であるグリコーゲンが失われると疲労感が生まれます。酢にはグリコーゲンの分泌を促進する酢酸が含まれています。また、エネルギーの元となるクエン酸や疲れを取るアミノ酸も含まれているため、疲労回復効果が高いといわれています。運動前に酢を摂取することで、運動後の身体的な疲労感が軽減するという研究結果も報告されています。

(酢の効能について参考:mizukan HP)

3、体に良い(安心できる)酢の選び方

酢の基本情報や効能については分かったよ。それじゃ、次はいよいよ酢の選び方だね!

(1)純◯酢がおすすめ!

醸造酢は主となる原材料1つのみで製造可能です。米酢ならば米のみ、りんご酢ならばりんご果汁のみ。このように一つの原料だけで作られた酢は、純米酢や純りんご酢というように『純』という言葉がついて売られているので、選ぶときの目安となります。純米酢は米だけで作る分コストや手間がかかりますが、芳醇な香りや味わいが生まれます。

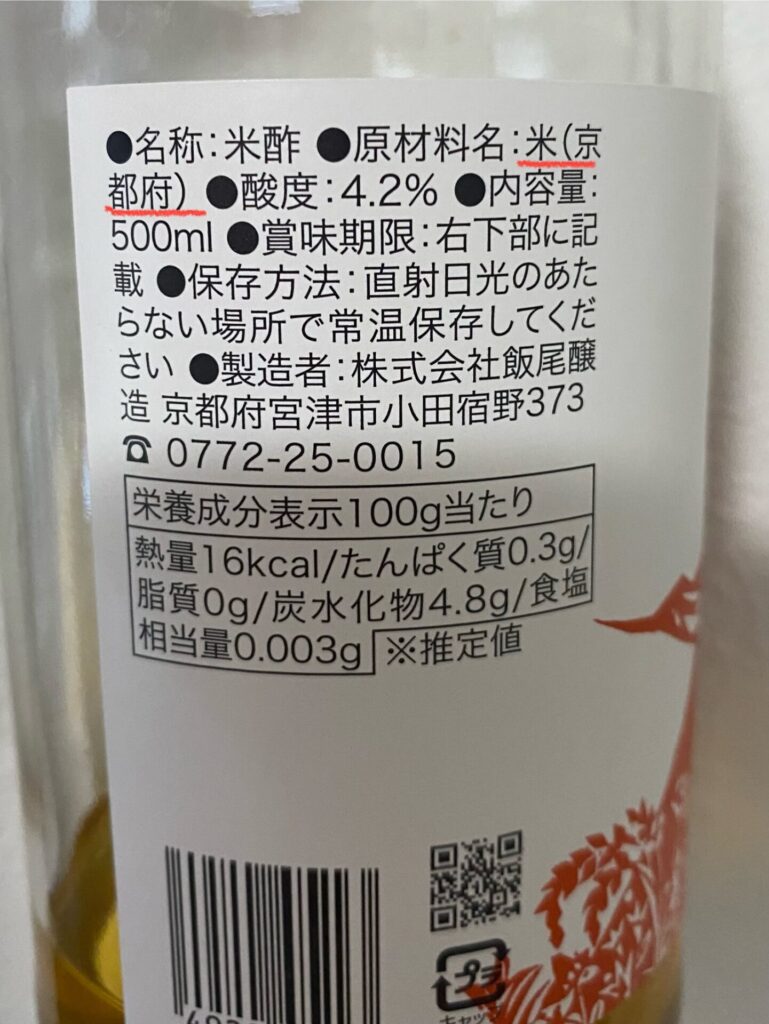

純米酢は原材料が米のみ!

一方、純がついていない米酢やリンゴ酢は、アルコールが含まれています。なぜアルコールを入れるかというと、お酒を作る工程をスキップすることができるからです。そして、このアルコールはサトウキビやとうもろこしから作られる「醸造アルコール」です。アルコールを含んだ米酢は安価に短期間で製造できるため、大量生産に向いていますが、純米酢と比較すると風味が劣ります。

JAS規格では米酢1Lあたりの米の量は40g以上と定められていますが、純米酢を作る場合は最低でも120g必要となるそうです。この米の量の違いでコストに差が生まれます。

米酢に用いる米の量の比較。左から一般の米酢(40g)、純米酢(120g)、純米富士酢(200g)、富士酢プレミアム(320g)。

純米富士酢(飯尾醸造)はまいた家でも愛用。(画像:秋川牧園HPより)

醸造アルコールは危険?

「醸造アルコールは消毒用アルコールと同じだから危険!」と主張されている方もいますが、この理論は極端だと思います。醸造アルコールは食物由来で作られた純粋なアルコールであり、それ自体に危険性があるというエビデンスはありません。風味を良くするために、高級な大吟醸酒などにもあえて添加されています。ただし、醸造アルコールの原料であるトウモロコシやサトウキビに遺伝子組換え作物が使用されている可能性があります。また、醸造アルコールについては遺伝子組換え作物を用いていても、表記義務はないためパッケージを見てもわからない事があります(醤油・油など、組換えDNAやタンパク質が加工過程において除去・分解される製品は表示義務がありません)。

まいた家では原料の安全性、豊富な栄養素、風味の良さといった理由から、純米酢や純リンゴ酢を選択しています。一方野菜のアク抜きや滑りとりに用いる際は、醸造アルコールの原料について安全性が確認できる米酢を用いることもあります。

用途によって用いる酢を変えることで、コストパフォーマンスも意識してるよ。

(2)原料の選び方

国産・有機・特別栽培の原料を選ぶ

安全性という観点で、まいた家では酢の原料である米や果物(含まれていればアルコール)については、国産の原料を重視しています。なぜなら国産の原料を選ぶことで、遺伝子組換え作物や、残留農薬(プレハーベスト・ポストハーベスト)を摂取するリスクを低くする(減少させる)ことができるからです。原料に米(国産)などと表示されているものを選び、更にこだわるのであれば、有機JASマークまたは、特別栽培農産物(一般的な農法と比較して、農薬の使用量が少ないもの)という表記がある商品を選択することで、混入した遺伝子組換え作物や残留農薬の摂取を、できる限り最小限にしようと心がけています。

有機JASマーク。国内最高峰の厳しい基準をクリアして有機JAS認証を受けた製品にのみ表示が可能。

生産者がこだわった原料を使っている場合は、商品に国産、有機、特別栽培、分別流通管理(遺伝子組換え混入防止)など、何かしらのアピールが記載されているはずですので確認してください。詳しくは以下の記事で詳細に解説しています。

4、まいた家で実際に使っている酢

まいた家で実際に使っているお酢を紹介するよ。おすすめの酢が見つかったら、随時更新していくよ!

(1)純米富士酢 飯尾醸造

米のみで作られた純米酢。原料である米は栽培期間中農薬不使用という特別栽培農産物を使用。水にもこだわり京都・丹後の山から湧き出る伏流水を使用。さらに、一般的な米酢の5倍となる200gの米を使用し、静置発酵法で発酵・熟成にはじっくり1年かけています。

酸味の中にまろやかな米の旨み甘み香りを感じ、そのまま酢の物等にかけても非常に食べやすく、素材の味を引き立てます。まいた家愛用のおすすめの一品です!

米の量をさらに増やした(320g)富士酢プレミアムも販売されています。

(2)そもやまの純米酢 そもやまビレッジ(株)

原料となる米は、慣行栽培(通常の栽培)に比べて化学肥料や農薬の使用を50%以上削減した栽培方法で生産された「特別栽培米コシヒカリ」。アルコールを使わず、静置発酵法で伝統的なカメを使って、6ヶ月かけて発酵・熟成させた純米酢です。現在通常のネット販売はしておらず、ふるさと納税でのみ入手可能となっています。

脱サラして10年で農園を法人化した代表が作る、こだわりの純米酢です。酸味だけでない、お米の旨みや香りが料理の味付けを豊かにしてくれます。まいた家でのふるさと納税の定番です。

(3)美濃ゆうき純リンゴ酢 内堀醸造

酢作りの老舗メーカーが水と空気にもこだわって作り上げた、純リンゴ酢。原料には有機JAS認定のりんご果汁のみを使用し、アップルワインを仕込み、そこから酢を醸造しています。

酸味の中にりんご由来の甘みや爽やかな香りをが感じられます。シンプルにドリンクとして飲んでも美味しいですし、サラダやマリネに用いるとフルーティーな香りがよく合います。まいた家では梅をリンゴ酢とココナッツシュガーにつけて梅酢にし、様々な野菜にあえて、マリネにして食べたりもしています。

米酢よりリンゴ酢は爽やかで2歳児でも食べやすいよ!リンゴ酢の料理大好き!

(4)加工酢(ポン酢など)は自作がおすすめ!

加工酢(調味酢)は自分で作れます!例えば、

・「ポン酢」は醤油+酢+みりん+柑橘類(レモン、オレンジ、カボス、ライムなど)

・「すし酢」は酢+砂糖+塩

で自作可能です。特に柑橘類を入れる場合は生の果実の絞りたてを使うと、市販品では絶対に味わえない爽やか(フレッシュ)な香りが楽しめおすすめです。

基本的な調味料が揃っていれば、大抵の加工酢は作れますので、お気に入りかつ、安心できる調味料の組み合わせで、自分だけのオリジナル加工酢を作ってみてください!

お父さんが作るポン酢大好き!添加物もないし安心!

5、まとめ

この記事の結論:体に良い酢の見分け方

①酢は1種類の原料で製造可能。純◯酢がおすすめ!(純米酢や純リンゴ酢など)

②用途によっては、安価な醸造アルコール入りもあり。コスパも意識。

③原料は国産・有機・特別栽培などを用いるとより安心。

④加工酢(ポン酢など)は「酢+基本調味料の組み合わせ」で簡単に自作できて美味しい。

体に良い酢の選び方が分かったら、色々な商品を試して、お気に入りの酢を見つけて下さい。毎日美味しくお酢を摂取できれば、健康増進にもつながります!

また調味料全般に当てはまることとして、それぞれの商品における製造方法や原料の違いにより安全性や栄養価が大きく異なりますが、パッケージや成分表示からそれらを読み取ることは、知識がないと困難です。

以下の記事では、他の調味料の選び方も解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

- 調味料の選び方記事一覧

安心して使える・体に良い食材を求めている方には、健康志向の食材宅配もおすすめです。

まいた家でも愛用している「らでぃっしゅぼーや」のおためしセットはとてもお得に体験できます。

体験レビューは以下の記事でまとめているので、気になる方はご参照ください!

ブログランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。

にほんブログ村

コメント